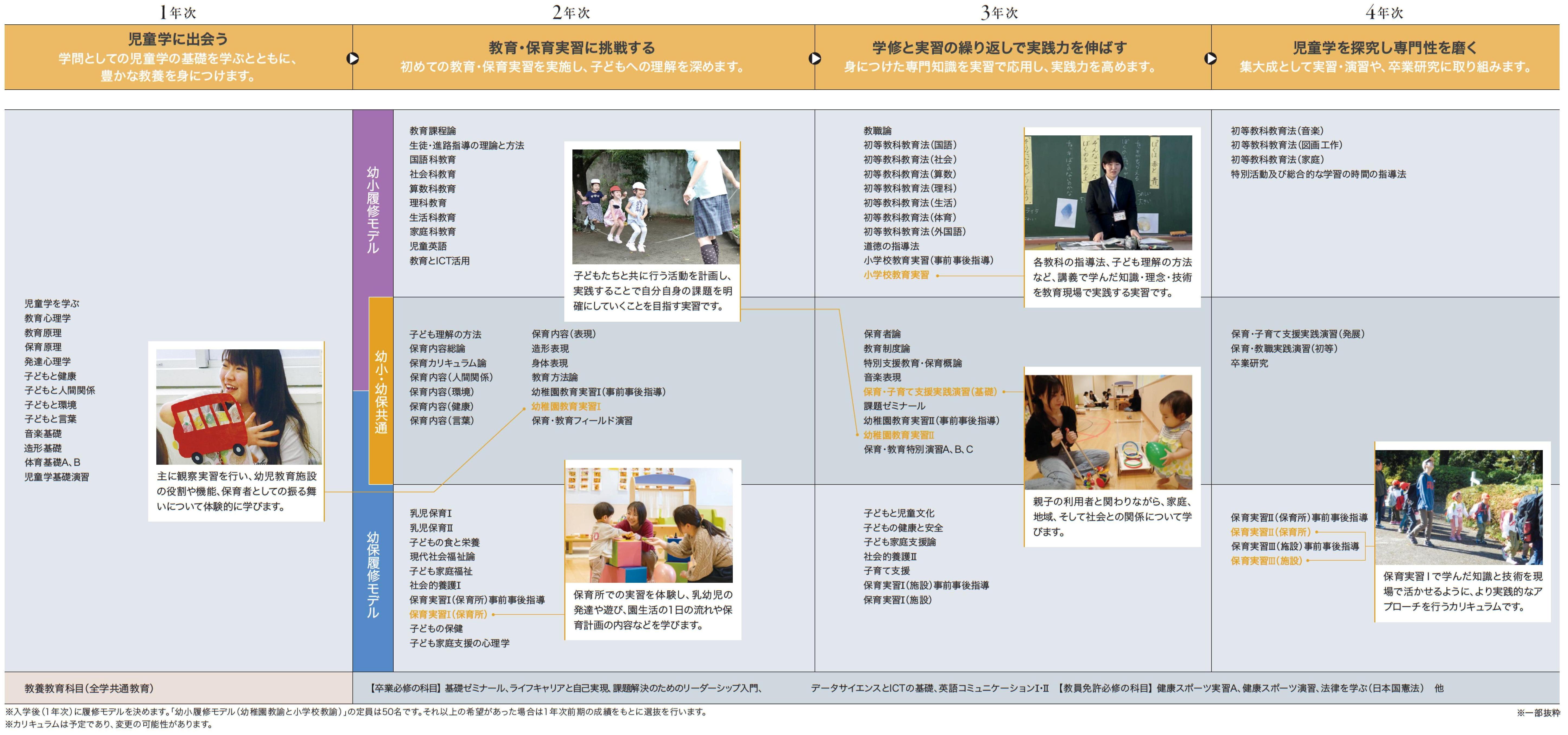

家政学部 児童学科カリキュラム/履修系統図

カリキュラム

1年次には,子どもと関わるうえで必要となる基礎的な知識・技術を獲得。

2年次からは,幼稚園教諭・保育士を目指す「幼保履修モデル」と幼稚園教諭・小学校教諭を目指す「幼小履修モデル」と2つのモデルに沿って時間割を組んでいきます。

入学後(1年次)に履修モデルを決めます。「幼小履修モデル」の定員は50名です。それ以上の希望があった場合は選抜を行うため希望どおり履修できない場合があります。

授業紹介

「国語科教育」(2年次)

「国語科教育」では、小学生の言語能力の内容と発達をふまえ、小学校国語科学習指導要領の目標と内容について系統的に学んでいきます。また、ポップを作って本を紹介し合ったり、俳句作りを楽しんだり、子どもたちが教室で行っている様々な言語活動を実際に体験し、子どもの側から国語科学習指導のあり方を検討しています。「国語」の楽しさを指導できる小学校の先生を目指して、学生たちの熱心な学びが繰り広げられています。

「体育基礎 模擬実習」(1年次)

それまでに学んだ実技と理論を実践に生かすため、グループに分かれて運動遊びの模擬実習を考案。クラスの半分が幼児役に扮しながら、作成した指導案を実践します。幼児役の学生も模擬実習を受けての評価を行い、保育者役・幼児役が互いに学び合います。

「造形基礎」(1年次)

この授業では、はじめに児童造形の活動に必要な色の仕組みや用具・素材の扱いなどの基本を学びながら造形への感性を磨き、それぞれの表現へと展開していきます。

初年度は大きなテーマとして「身近な素材としての紙」を取り上げ、その種類や扱いを幅広く捉え、造形への活用について探って行きました。

保育内容(表現)2年次

学生自らの表現活動(音楽表現・造形表現・身体表現の三つの視点)を通して感性と技術を磨き、子どもの表現活動にかかわる知識を深める事を目的としています。

「音楽表現」の視点

-

「音を聴く」ということに着目し、聴診器で身体の中の音を聴いたり、スプーンの音を聴いたり・・・

音の聴き方によって人とのかかわり方やモノとのかかわり方が変わることを学びます。

-

新聞紙という素材を使ってどのような遊びができるのかを体験します。

その後、新聞紙を使ったオリジナルの音楽作品を創ります。

「造形表現」の視点

少人数からはじめ、大きな集団造形での遊びへ展開させます。

「社会的養護Ⅱ」(3年次)

福祉の分野は、障害者や高齢者を始めとして、低所得者や子どもなど幅広い領域があります。近年は、特に児童虐待や子どもの貧困が社会問題となっています。児童学科では、子どもの領域の福祉についての現状、支援技術について学びます。保育者として、子どもだけでなく、その家族の支援まで含めて対応できる専門性が求められます。

社会的養護Ⅱでは、社会全体が子どもを育てていく仕組みや意義を学び、実際に児童養護施設を始めとする福祉施設で実践されている支援技術について学びを深め、体験し、保育者としての専門性を高めていく内容を学びます。

学生の履修の例(児童学科3年次 Aさんの場合)

幼保履修モデル 3年次 前期

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 人間学 | 子ども家庭支援論 | ||||

| 2 | 子どもの健康と安全 | 音楽表現 | 社会的養護Ⅱ | |||

| 3 | 考古学 | 子育て支援 | ||||

| 4 | 幼稚園教育実習Ⅱ(事前事後指導) | 家庭電器・機械 | ||||

| 5 |

幼小履修モデル 3年次 後期

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 特別支援教育・保育概論 | 初等教科教育法(国語) | 初等教科教育法(外国語) | |||

| 2 | 教育制度論 | 初等教科教育法(体育) | ||||

| 3 | 音楽表現 | 小学校教育実習(事前事後指導) | 保育者論 | |||

| 4 | 教職論 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | 教育相談の理論と方法 | |||

| 5 | 課題ゼミナール |

実習スケジュール

2年次の後期より、教育・保育実習などの実習を段階的に実施。理論と実践を統合した保育・教育の実践力を身につけていきます。

幼保履修モデル実習スケジュール

| 前期 | 夏季休暇 | 後期 | 春季休暇 | |

|---|---|---|---|---|

| 2年次 | 4月 幼稚園教育実習Ⅰ 事前事後指導の開始 |

10~11月 幼稚園教育実習Ⅰ(10日間) |

保育実習Ⅰ(保育所・90時間以上) | |

| 11月 保育実習Ⅰ(保育所) 事前事後指導の開始 |

||||

| 3年次 | 4月 幼稚園教育実習Ⅱ 事前事後指導の開始 |

9月 保育実習Ⅰ(施設)事前事後指導の開始 |

保育実習Ⅰ(施設・90時間以上) | |

| 4年次 | 4月 保育実習ⅡまたはⅢ 事前事後指導の開始 |

4月 保育実習Ⅱまたは保育実習Ⅲ(90時間以上) |

幼小履修モデル実習スケジュール

| 前期 | 夏季休暇 | 後期 | 春季休暇 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2年次 | 4月 幼稚園教育実習Ⅰ 事前事後指導の開始 |

10~11月 幼稚園教育実習Ⅰ(10日間) |

|||

| 3年次 | 4月 幼稚園教育実習Ⅱ 事前事後指導の開始 |

10月 小学校教育実習 事前事後指導の開始 |

|||

| 5~6月 幼稚園教育実習 (10日間) |

|||||

| ※5月~7月 介護等体験 |

※8月~12月 介護等体験 |

||||

| 4年次 | *5~6月 小学校教育実習 (4週間) |

*9~11月 小学校教育実習 (4週間) |

|||

※介護等体験は5月~12月の間に実施

*小学校教育実習は4年次前期か後期に実施

特別講義の例

「教育実習」事前事後指導 特別講義

2年次の「教育実習」の授業において、台東区立谷中小学校校長の神田しげみ先生と世田谷区立芦花小学校校長の安藤先生に特別講義をしていただきました。

神田先生の講義では「小学校教師ってどんな仕事?」というテーマで、小学校の年間行事について豊富な映像写真を用いながら、具体的にお話しいただきました。授業の後半には、実際の教材を用いた模擬授業により、具体的な教育方法を学びました。

安藤先生は、「あなたの夢の実現に向けて…」と題してお話しいただきました。小学校教育実習だけでなく、幼稚園教育実習も視野に含め、実習に向かう心構えや実際の実習中に起こる様々な課題について、詳しく具体的にお話しくださいました。

![家政学部[児童学科]](/img/academics/undergraduate/kasei/jidou/title_vi.png)

![家政学部[児童学科]](/img/academics/undergraduate/kasei/jidou/title.png)