Faculty of International Studies

еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°

жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ10жңҲ24ж—Ҙ

еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•

гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘жүӢд»•дәӢгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж—…пҪһгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж—…иЎҢиЁҳпҪһв‘©

еӯҰз”ҹеәғе ұ委員2е№ҙз”ҹгҒ®иҘҝз”°еҖ«еӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еүҚгҒ®иЁҳдәӢгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғј

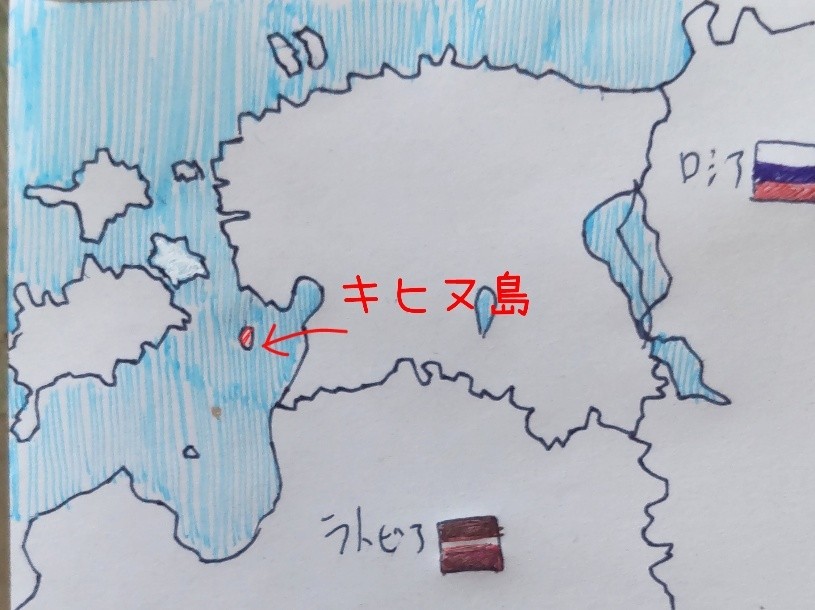

в‘©Kihnu (гӮӯгғ’гғҢ)еі¶

гҖҗгӮӯгғ’гғҢеі¶гҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўиҘҝйғЁгҒ«жө®гҒӢгҒ¶е°ҸгҒ•гҒӘеі¶гҖӮжҳ”гҒӘгҒҢгӮүгҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘз”ҹжҙ»гӮ„ж–ҮеҢ–гҒҢеј·гҒҸж®ӢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ2003е№ҙгҒ«UNESCOгҒ®дё–з•Ңж–ҮеҢ–йҒәз”ЈгҒ«зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮпј”гҒӨгҒ®жқ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гӮӮдё»гҒ«еҘіжҖ§гҒҜж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гӮ’ж—Ҙеёёзҡ„гҒ«зқҖгҒҰз”ҹжҙ»гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ«пјҙгӮ·гғЈгғ„гҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮҠгҒЁгҖҒгҒ гӮ“гҒ гӮ“зҸҫд»Јзҡ„гҒӘиҰҒзҙ гӮӮеј·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶпјүеүҚеӣһгҒ®иЁҳдәӢгҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгғ гғ•еі¶гҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒз”·жҖ§гҒҢгғӢгӮ·гғігҖҒгӮӨгғҜгӮ·гҖҒгғ’гғ©гғЎзӯүгҒ®йӯҡгӮ„гӮўгӮ¶гғ©гӮ·жјҒгӮ’гҒ—гҒ«йҒ жҙӢгҒ«еҮәгҒҰгҒ„гӮӢй–“гҖҒеі¶еҶ…гҒ®д»•дәӢгҒҜеҘіжҖ§гҒҢиЎҢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹеҪјеҘігӮүгҒҜе№јгҒ„й ғгҒӢгӮүжүӢиҠёгӮ„з·ЁгҒҝзү©гӮ’еӯҰгҒігҖҒгҒқгҒ®жҠҖйҮҸгҒҢйҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒқгҒҶгҒ гҖӮгӮӯгғ’гғҢеі¶гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®гӮ№гӮ«гғјгғҲ(гӮҜгғ«гғҲ)гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж—Ҙжң¬гҒ§еҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹгғҗгғ«гғҲдёүеӣҪгҒ®жүӢд»•дәӢгӮ’гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«зҸҫең°гӮ’ж—…гҒ—гҒҹзӯҶиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжң¬гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгӮҜгғ«гғҲгҒҜгҖҒиӢҘгҒ„еҘіжҖ§гҒҜжҘҪгҒ—гҒ•гӮ„е№ёгҒӣгӮ’иЎЁгҒҷиөӨгӮ’гғҷгғјгӮ№гҒ«гҒ—гҒҹгӮ№гғҲгғ©гӮӨгғ—гҖҒжӯігӮ’йҮҚгҒӯгӮӢгҒ”гҒЁгҒ«гҖҒйқ’гҒ®гғ©гӮӨгғігӮ’гғ—гғ©гӮ№гҒ—гҒҹгӮҲгӮҠж·ЎгҒ„гғҲгғјгғігҒ®гӮҜгғ«гғҲгҒҢеҘҪгҒҫгӮҢгӮӢгҒқгҒҶгҖӮ(иөӨжңЁзңҹеј“(2014)гҖҺгғ©гғҲгғ“гӮўгҖҒгғӘгғҲгӮўгғӢгӮўгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«дјқгӮҸгӮӢжё©гҒӢгҒӘжүӢд»•дәӢгҖҸ, иӘ ж–Үе Ӯж–°е…үзӨҫ, P81L6-8)гҒЁгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮҲгӮҠгҖҒиөӨиүІгҒҜгӮӯгғ’гғҢеі¶гҒ®дәәгҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒе–ңгҒігӮ’иЎЁгҒҷйҮҚиҰҒгҒӘиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖ2ж—Ҙй–“ж»һеңЁгҒ—гҒҹгғ‘гғ«гғҢгҒ«еҲҘгӮҢгӮ’е‘ҠгҒ’гҖҒMunalaidпјҲгғ гғҠгғ©гӮӨгғүпјүжёҜгҒӢгӮүKIHNU VIRVE (гӮӯгғ’гғҢгғ»гғҙгӮЈгғ«гғҙгӮ§)еҸ·гҒЁгҒ„гҒҶиҲ№гҒ«д№—гҒЈгҒҰгӮӯгғ’гғҢеі¶гҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҗKIHNU VIRVE еҸ·гҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖгӮӯгғ’гғҢеі¶еҮәиә«гҒ®гӮ¬гӮӨгғүгҒ®гғӘгғјгғҠгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒ2022е№ҙгҒ«йҖқеҺ»гҒ•гӮҢгҒҹгҖҒгӮӯгғ•гғҢеі¶гҒ§жңҖгӮӮжңүеҗҚгҒ гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҘіжҖ§гҒ®еҗҚеүҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјеҘігҒ®йӯ…еҠӣзҡ„гҒӘжӯҢгҒ§гӮӯгғ•гғҢеі¶гҒ®зҹҘеҗҚеәҰгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеі¶гҒ®дәәгҖ…гҒ®еҪјеҘігҒ®иүҜгҒ„и©•дҫЎгҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®еӨ§зөұй ҳгӮӮеҪјеҘігӮ’иЁӘе•ҸгҒ—гҖҒиҲ№гҒ®еҗҚеүҚгҒ«гӮӮжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҪјеҘігҒ«гҒҜиӘ°гӮӮйҖҶгӮүгҒҲгҒӘгҒ„зЁӢгҒ®еј·гҒ„ж„Ҹеҝ—гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ80жӯігҒ§гғ‘гғ©гӮ·гғҘгғјгғҲгҒ«д№—гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гғ»Kihnu Muuseum(гӮӯгғ’гғҢеҚҡзү©йӨЁ)

гҖҗгӮӯгғ’гғҢеҚҡзү©йӨЁгҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖ18дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒҢйҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж•ҷдјҡеӯҰж ЎгӮ’гҖҒ2009е№ҙгҒ«ж”№дҝ®гҒ—гҒҰдҪңгӮүгӮҢгҒҹеҚҡзү©йӨЁгҒ§гҖҒж•ҷдјҡеӯҰж ЎгӮ„з”·жҖ§гҒ®йҒ жҙӢйҒ“е…·гӮ„гҖҒгҒ“гҒ®еі¶еҮәиә«гҒ®дҪң家гҖҒж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гӮ„гҖҒгҒ“гҒ®еі¶гҒ§йҒҺеҺ»гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹдјқзөұзҡ„гҒӘзөҗе©ҡејҸгҒ®ж§ҳеӯҗгҒӘгҒ©гҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеұ•зӨәе“ҒгӮ’еӣһгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғӘгғјгғҠгҒ•гӮ“гҒӢгӮүж§ҳгҖ…гҒӘиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҖӮдёҖйғЁгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзөҗе©ҡејҸгҒ®жҷӮгҒҜеҘіжҖ§гҒҜйҒҺеҺ»гҒӢгӮүзӣ®гӮ’иғҢгҒ‘гҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүж–°гҒ—гҒ„з”ҹжҙ»гӮ’е§ӢгӮҒгӮӢзӮәйЎ”гӮ’еёғгҒ§йҡ гҒҷгҒ“гҒЁгҖҒз”·жҖ§гҒҢгғӢгӮ·гғігӮ„гӮӨгғҜгӮ·жјҒгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹз¶ІгҒҜгҖҢKakuamiгҖҚ(гӮ«гӮҜгӮўгғҹ)гҒЁиЁҖгҒ„гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ§еҪјгӮүгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгғӢгӮ·гғігӮ„гӮөгӮұжјҒгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҢи§’з¶ІпјҲгҒӢгҒҸгҒӮгҒҝпјүгҖҚгҒӢгӮүжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

4пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ«

гҖҖ13жӯігҒ®й ғгҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§жң¬гӮ„з”»йқўгҒ§гҒ—гҒӢиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®ж°‘дҝ—ж–ҮеҢ–гӮ„жүӢд»•дәӢгӮ’е®ҹйҡӣгҒ«зҸҫең°гҒ§иҰӢгҒҰдҪ“йЁ“гӮӮгҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®зҷәиҰӢгӮ„ж„ҹеӢ•гӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®зЁ®йЎһгҒҢиұҠеҜҢгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢи¬ҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҚҡзү©йӨЁгӮ„зҸҫең°гҒ®ж–№гҒ®иӘ¬жҳҺгҒ«гӮҲгӮҠзҗҶи§ЈгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжҘөгӮҒгҒҰеӨ§гҒҚгҒҸеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢеҮәжқҘдәӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзҸҫең°гҒ«е®ҹйҡӣгҒ«и¶ігӮ’йҒӢгӮ“гҒ гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гӮ’еҲқгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢгҖҒиҝ‘д»Јд»ҘеүҚгҒ®гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®иҫІж°‘гҒ®з”ҹжҙ»гӮ„ж–ҮеҢ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®иҲҲе‘ігҒҢжӣҙгҒ«ж·ұгҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮжҺўжұӮгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

гғ»жёӢи°·жҷәеӯҗпјҲ2018пјүгҖҺгҒҠгҒЁгҒҺгҒ®еӣҪгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж—…гҖҖгғҗгғ«гғҲдёүеӣҪгҒёгҖҸпјҢгӮӨгӮ«гғӯгӮ№еҮәзүҲ

гғ»иөӨжңЁзңҹеј“пјҲ2014пјүгҖҺгғ©гғҲгғ“гӮўгҖҒгғӘгғҲгӮўгғӢгӮўгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«дјқгӮҸгӮӢжё©гҒӢгҒӘжүӢд»•дәӢ, иӘ ж–Үе Ӯж–°е…үзӨҫ

гғ»гӮўгғігғүгғ¬гӮ№гғ»гӮ«гӮ»гӮ«гғігғ—пјҲе°ҸжЈ®е®ҸзҫҺгҖҒйҮҚжқҫе°ҡгҖҖиЁіпјүпјҲ2014пјүгҖҺдё–з•ҢжӯҙеҸІеҸўжӣёгҖҖ

гғ»гғҗгғ«гғҲдёүеӣҪгҒ®жӯҙеҸІвҖ•гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгғ»гғ©гғҲгғҙгӮЈгӮўгғ»гғӘгғҲгӮўгғӢгӮўгҖҖзҹіеҷЁжҷӮд»ЈгҒӢгӮүзҸҫд»ЈгҒҫгҒ§гҖҸпјҢжҳҺзҹіжӣёеә—

гғ»е°Ҹжіүдҝқ(1991)гҖҺгӮҰгғ©гғ«иӘһгҒ®гҒҜгҒӘгҒ—гҖҸ, еӨ§еӯҰжӣёжһ—

гғ»е°ҸжЈ®е®ҸзҫҺ(з·Ёи‘—)(2012)гҖҺгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгӮ’зҹҘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®59з« гҖҸ, жҳҺзҹіжӣёеә—

гғ»иҚ’з”°иө·д№…еӯҗпјҲ2023пјүгҖҺгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®гҒӢгӮҸгҒ„гҒ„еҲәгҒ—гӮ…гҒҶгҒЁж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®гҒҜгҒӘгҒ—гҖҸ, з”ЈжҘӯз·ЁйӣҶгӮ»гғігӮҝгғј

гғ»еҝ—ж‘©ең’еӯҗ(2004)гҖҺзү©иӘһ гғҗгғ«гғҲдёүеӣҪгҒ®жӯҙеҸІ гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгғ»гғ©гғҲгғҙгӮЈгӮўгғ»гғӘгғҲгӮўгғӢгӮўгҖҸ, дёӯе…¬ж–°жӣё

гғ»ең°зҗғгҒ®жӯ©гҒҚж–№з·ЁйӣҶе®Ө(и‘—дҪңз·ЁйӣҶ)(2025)гҖҺең°зҗғгҒ®жӯ©гҒҚж–№ гғҗгғ«гғҲгҒ®еӣҪгҖ… гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮў гғ©гғҲгғҙгӮЈгӮў гғӘгғҲгӮўгғӢгӮў 2025гҖң2026е№ҙзүҲгҖҸ, ж ӘејҸдјҡзӨҫең°зҗғгҒ®жӯ©гҒҚж–№

гғ»Sanna(2019)гҖҺгғҗгғ«гғҲдёүеӣҪ ж„ӣгҒ—гҒҚгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҖҒгғ©гғҲгғ“гӮўгҖҒгғӘгғҲгӮўгғӢгӮўгҒёгҖҸпјҢжӣёиӮҶдҫғдҫғжҲҝ

гғ»йӣ‘иӘҢгҖҖгҖҺTRANSITгҖҖзҷә第47еҸ·гҖҖзү№йӣҶпјҡж°ёд№…дҝқеӯҳзүҲгҖҖгғҗгғ«гғҲгҒ®е…үгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮў/гғ©гғҲгғ“гӮў/гғӘгғҲгӮўгғӢгӮўгҖҸ,euporia FACTORY,2020е№ҙ

гғ»DVD еӣҪз«Ӣж°‘ж—ҸеӯҰеҚҡзү©йӨЁгҖҒеә„еҸёеҚҡеҸІ(2015)гҖҺгҒҝгӮ“гҒұгҒҸ жҳ еғҸж°‘ж—ҸиӘҢ 第16йӣҶ гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®дјқзөұж–ҮеҢ–гҖҸеӣҪз«Ӣж°‘ж—ҸеӯҰеҚҡзү©йӨЁ

гғ»Reet Piiri(Karin Kestehein,ed.)RAHVARÕIVAS ON NORM,Tartu,Estonia,2022.

гғ»гғ‘гғігғ•гғ¬гғғгғҲгҖҺSETOMAAгҖҸ,Setomaa Turism MTÜ (Transition:Justin Petrone)

дёҠиЁҳгғ‘гғігғ•гғ¬гғғгғҲгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгӮ»гғҲең°ж–№гҒ®иҰіе…үиҖ…еҗ‘гҒ‘е…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲпјҲhttps://visitsetomaa.ee/en/setomaa-imago-brochureпјү2025е№ҙ8жңҲ28ж—Ҙй–ІиҰ§

гғ»Visi estonia, Ruint of the Vilijandi Order Castle пјҲhttps://visitestonia.com/en/ruins-of-the-viljandi-order-castle

(2025е№ҙ9жңҲ2ж—Ҙ й–ІиҰ§)

гғ»Visit Vilijamdi ,Vilijamdi Castel Park(https://visitviljandi.ee/en/places/viljandi-castle-park/ 2025е№ҙ9жңҲ2ж—Ҙй–ІиҰ§ )

гғ»EESTI RAHVA MUUSEUM history( https://www.erm.ee/en/content/history 2025е№ҙ9жңҲ2ж—Ҙй–ІиҰ§)

гғ»Visit PärnuпјҲ https://visitparnu.com/kas-teadsid-parnu-on-eesti-vabariigi-sunnilinn/ пјү2025е№ҙ8жңҲ31ж—Ҙй–ІиҰ§)

гғ»еӨ–еӢҷзңҒе…¬ејҸгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮё гҖҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҖҚпјҲhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/estonia/index.html пјү 2025е№ҙ9жңҲ4ж—Ҙй–ІиҰ§