Faculty of International Studies

еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°

жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ10жңҲ24ж—Ҙ

еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•

гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘жүӢд»•дәӢгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж—…пҪһгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж—…иЎҢиЁҳпҪһв‘Ё

еӯҰз”ҹеәғе ұ委員2е№ҙз”ҹгҒ®иҘҝз”°еҖ«еӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еүҚгҒ®иЁҳдәӢгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғј

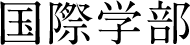

в‘ЁMuhu (гғ гғ•)еі¶

гҖҗгғ гғ•еі¶гҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ§3з•Әзӣ®гҒ«еӨ§гҒҚгҒ„еі¶гҒ§гҖҒSaaremaa(гӮөгғјгғ¬гғһгғј)еі¶гҒ®гҒҷгҒҗеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮеҘіжҖ§гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒҢд»–ең°еҹҹгҒ«гҒҜгҒӘгҒ„зЁӢжҙҫжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ¬гӮӨгғүгҒ•гӮ“гҒ®и©ұгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒҢгӮҪйҖЈгҒ«дҪөеҗҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ1940пҪһ1980е№ҙд»ЈгҒ®й–“гҒҜгҖҒгҒқгҒ®жҙҫжүӢгҒӘгғ гғ•еі¶гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…пјқгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒқгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҖҒеӨ–йғЁгҒ®дәәгҖ…гҒӢгӮүиҰӢгҒҹгғ гғ•еі¶гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®еҚ°иұЎгҒҢеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҖӮ

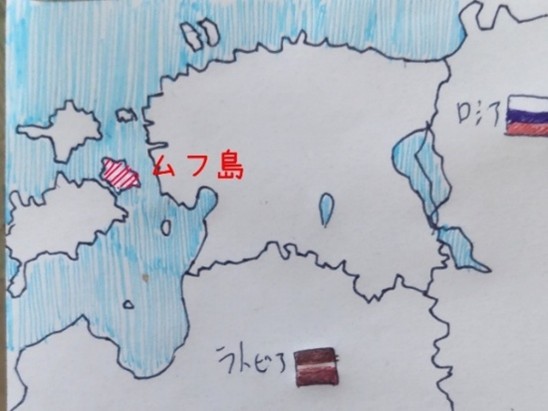

гӮҝгғ«гғҲгӮҘгҒ®гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҒ«еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгғ гғ•еі¶гҒ®еҘіжҖ§гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒЁгҖҒзӯҶиҖ…гҒҢй«ҳж ЎжҷӮд»ЈгҒ«жҸҸгҒ„гҒҹгӮӨгғ©гӮ№гғҲгҖӮ

еёҪеӯҗгӮ„гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ®иЈҫгҖҒгӮЁгғ—гғӯгғігҒ«жІўеұұгҒ®еҲәз№ҚгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»Muhu MuseumпјҲгғ гғ•еҚҡзү©йӨЁпјү

гҖҖеҚҡзү©йӨЁгҒ®иҒ·е“ЎгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢиӘ¬жҳҺгӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғ гғ•еі¶гӮ„жҳ”гҒӘгҒҢгӮүгҒ®е®¶гӮ„ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҖҒжүӢд»•дәӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®еұ•зӨәгӮ’иҰӢеӯҰгҒ—гҒҹгҖӮеҚҡзү©йӨЁгҒ®ж–№гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгғ гғ•еі¶гҒҜз”·жҖ§гҒҢжјҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒйҒ жҙӢгҒҷгӮӢзҝ’ж…ЈгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеі¶гҒ§гҒ®д»•дәӢгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«еҘіжҖ§гҒҢгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжјҒгҒЁз•‘д»•дәӢгҒ®иҮӘзөҰиҮӘи¶із”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®еі¶гҒ§гҒҜжҜ”ијғзҡ„иЈ•зҰҸгҒӘдәәгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒеі¶гҒ§гҒҜжҺЎгӮҢгӮӢжңЁжқҗиіҮжәҗгҒҢйҷҗгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӮәгҖҒе»әзҜүгҒ«гҒҜзҹігҒҢгӮҲгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮиіҮжәҗгҒ®зҜҖзҙ„гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдёҖгҒӨгҒ®е»әзү©гҒ®дёӯгҒ§йғЁеұӢгӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢеҲҘгҒ®з”ЁйҖ”гҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҚҡзү©йӨЁгҒ«гҒҜгҖҒ家з•ңе°ҸеұӢгҒ®йҡЈгҒ«гӮөгӮҰгғҠе®ӨгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹе»әзү©гҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

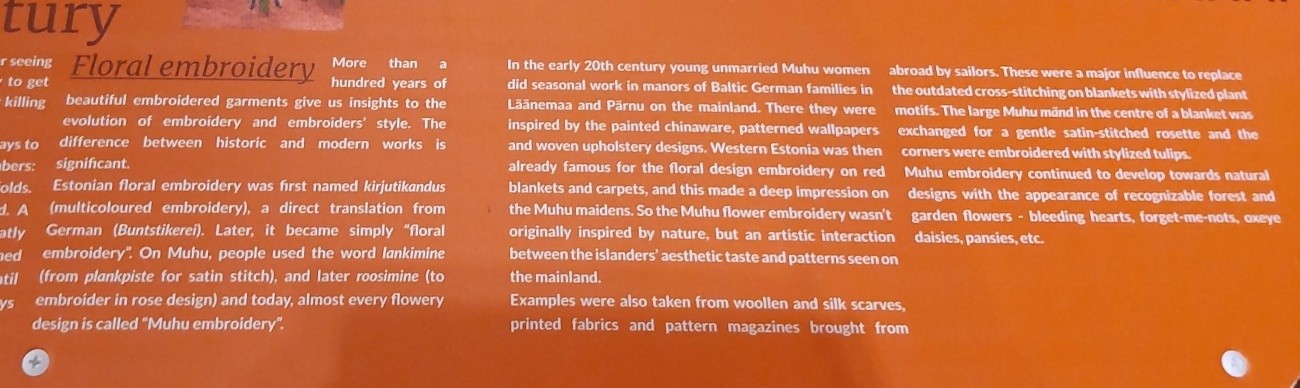

гҖҖеҚҡзү©йӨЁгҒ®еұ•зӨәгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгғ гғ•еі¶гҒ®гӮ«гғ©гғ•гғ«гҒӘиҠұгҒ®еҲәз№ҚгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒӢгӮүгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ гҖӮ20дё–зҙҖеҲқй ӯгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўиҘҝйғЁгҒ®гғүгӮӨгғ„дәәгҒ®иҚҳең’гҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгғ гғ•еі¶еҮәиә«гҒ®е°‘еҘігҒҢгҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ§жңүеҗҚгҒ гҒЈгҒҹиҘҝйғЁгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®гҖҒиөӨгҒ„з”ҹең°гҒ®иҠұеҲәз№ҚгҒ«ж·ұгҒ„еҚ°иұЎгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒқгӮҢгӮ’гғ гғ•еі¶гҒ«жҢҒгҒЎеё°гӮҠзҷәеұ•гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒ®гғ гғ•еҲәз№ҚгҒ®з”ұжқҘгҒ гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гғ гғ•еҲәз№ҚгҒ®з”ұжқҘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғ‘гғҚгғ«

гғ»гӮ·гғӘгӮЁгҒ•гӮ“гҒ®гӮўгғҲгғӘгӮЁ

гҖҖеҪјеҘігҒҜиҒ·жҘӯгҒЁгҒ—гҒҰгғ гғ•еҲәз№ҚдҪңе“ҒгҒ®еҲ¶дҪңгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй»’ең°гҒ«иүІгҒЁгӮҠгҒ©гӮҠгҒ®иҠұеҲәз№ҚгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮжҳ гҒҲгҒҰзҫҺгҒ—гҒ„гҖӮгӮігғӯгғҠзҰҚгҒ«еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹеӨ§гҒҚгҒӘгӮҝгғҡгӮ№гғҲгғӘгғјгӮ„гҖҒе…ұеҗҢеҲ¶дҪңдҪңе“ҒгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гҒҠеңҹз”ЈгӮігғјгғҠгғјгҒ«гҒҜгҖҒеҪјеҘігҒ®дҪңе“ҒгӮ°гғғгӮәгҒҢгҒҡгӮүгӮҠгҒЁгҒӘгӮүгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮжң¬зү©гҒ®еҲәз№ҚгҒӢгӮүеҲ¶дҪңгҒ—гҒҹгғҗгғғгӮ°гӮ„гӮ·гғҘгғјгӮәйЎһгҖҒеҪјеҘігҒ®еҲәз№Қгғ—гғӘгғігғҲгҒӢгӮүдҪңгӮүгӮҢгҒҹгӮ№гӮ«гғјгғ•гӮ„гғ¬гӮӨгғігӮігғјгғҲгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гғ»Muhu Veinitalu

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ§е”ҜдёҖгҒ®гғҜгӮӨгғҠгғӘгғјгҒ§гҖҒгғ©гғігғҒгӮ’й ӮгҒ„гҒҹгҖӮгӮӘгғјгғҠгғјгҒ®и©ұгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ“гҒ®гғҜгӮӨгғҠгғӘгғјгҒ§гҒҜгҖҒеҜ’гҒ„гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ§гӮӮиӮІгҒӨгҒ¶гҒ©гҒҶгӮ’й–ӢзҷәгҒ—гҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғҜгӮӨгғігҖҢMATIESENгҖҚгӮ’иЈҪйҖ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ гҖӮгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гӮ„гғ•гғ©гғігӮ№гҒӘгҒ©д»–еӣҪгҒӢгӮүеҸӮеҠ гҒҷгӮӢгӮігғігғҶгӮ№гғҲгҒ§иіһгӮ’еҸ–гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒиүҜгҒ„гғҜгӮӨгғігҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гҒҜдјқгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖйЈҹдәӢгҒ®жҷӮгҒ«жіЁж–ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҮәжқҘгҒҹгҒҢгҖҒиЁӘгӮҢгҒҹеҪ“жҷӮ19жӯігҒ гҒЈгҒҹзӮәйЈІгӮҖгҒ“гҒЁгҒҜеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гғ»гғ гғ•еҲәз№ҚгҒ®гғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—

гҖҖжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮ№гғҶгғғгғҒгҒ§дёӢжӣёгҒҚгҒ®з·ҡгҒ«жІҝгҒЈгҒҰеҲәз№ҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒҢгҖҒжңҖеҲқгҒқгҒ®гӮ№гғҶгғғгғҒгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒжҷӮй–“еҶ…зөӮгӮҸгӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮдёҚеҷЁз”ЁгҒӘз§ҒгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜйӣЈжҳ“еәҰгҒҢй«ҳгҒҸеӨұж•—гӮӮгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеё°еӣҪеҫҢз„ЎдәӢгҒ«е®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҹгҖӮ

в¬Ҷеё°еӣҪгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®

в¬Ҷеё°еӣҪгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®

ж¬ЎеӣһгҒ«з¶ҡгҒҸ