Faculty of International Studies

еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°

жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ07жңҲ02ж—Ҙ

еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•

гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘еӯҰз”ҹеәғе ұ委員гҒ«гӮҲгӮӢж–°д»»ж•ҷе“ЎпјҲгӮўгғігғүгғӘгғҘгғјгғ»гғҗгғјгғігӮәе…Ҳз”ҹпјүгҒёгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјпјҲж—Ҙжң¬иӘһver.пјү

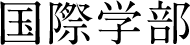

гҖҖеӯҰз”ҹеәғе ұ委員гҒ®4е№ҙз”ҹгҖҒе·Ҙи—ӨиҢүиҺүгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢгҖҢеӯҰз”ҹеәғе ұ委員гҒ«гӮҲгӮӢж–°д»»ж•ҷе“ЎпјҲгӮўгғігғүгғӘгғҘгғјгғ»гғҗгғјгғігӮәе…Ҳз”ҹпјүгҒёгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјпјҲEnglish ver.пјүгҖҚгҒ®ж—Ҙжң¬иӘһver.гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Ү

гҖҖеӯҰз”ҹеәғе ұ委員4е№ҙгҒ®е·Ҙи—ӨиҢүиҺүгҒ§гҒҷгҖӮд»Ҡе№ҙеәҰгҒӢгӮүеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҒ«зқҖд»»гҒ•гӮҢгҒҹз§ҒгҒ®гӮјгғҹгҒ®е…Ҳз”ҹгҖҒгғҗгғјгғігӮәе…Ҳз”ҹгҒёгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиӢұиӘһгҒЁж—Ҙжң¬иӘһгғҗгғјгӮёгғ§гғігҒ§гҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.1 жңҖеҲқгҒ«гҖҒе…Ҳз”ҹгҒ®з ”究гғҶгғјгғһгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®з ”究еҲҶйҮҺгҒҜгҖҢ第дәҢиЁҖиӘһзҝ’еҫ—и«–пјҲsecond language acquisitionпјүгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«иӢұиӘһгӮ’жҜҚиӘһгҒЁгҒ—гҒӘгҒ„дәәгҒ«иӢұиӘһгҒ®гғ©гӮӨгғҶгӮЈгғігӮ°гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж•ҷгҒҲгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӯгҒ§гӮӮгҖҒгҖҢж–Үжі•гҒ®гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜпјҲwritten corrective feedbackпјүгҖҚгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠж•ҷеё«гҒҢз”ҹеҫ’гҒ®иӢұж–ҮгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж–Үжі•зҡ„гҒӘиЁӮжӯЈгӮ’иЎҢгҒҶжҢҮе°ҺгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘еҠ№жһңзҡ„гҒӢгҖҒз”ҹеҫ’гҒҢгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒқгӮҢгҒ«еҗ‘гҒҚеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’з ”з©¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒж•ҷеё«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж·»еүҠгҒҢгҒ©гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®иІ жӢ…гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ«гӮӮй–ўеҝғгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе°ҶжқҘзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒж–Үжі•гҒ®иЁӮжӯЈгҒҜAIгҒӘгҒ©гҒ®жҠҖиЎ“гҒ«д»»гҒӣгҖҒдәәй–“гҒ®ж•ҷеё«гҒҜеҶ…е®№гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҖӢеҲҘгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒ«е°ӮеҝөгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеҫҢгҒҜгҖҒAIгҒҢеҮәгҒҷгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰз”ҹеҫ’гҒҢгҒ©гҒҶеҸҚеҝңгҒҷгӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮз ”з©¶гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҸдәҲе®ҡгҒ§гҒҷгҖӮ

Q.2 гҒ“гҒ®еҲҶйҮҺгҒ«иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҜдҪ•гҒ§гҒҷгҒӢпјҹгҒҫгҒҹгҖҒгҒӘгҒңгҒ“гҒ®з ”究гғҶгғјгғһгӮ’йҒёгӮ“гҒ гҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖз§ҒгҒ®гғҗгғғгӮҜгӮ°гғ©гӮҰгғігғүгҒҜгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғ»гӮөгӮӨгӮЁгғігӮ№гҒ§гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®гғһгғігғҒгӮ§гӮ№гӮҝгғјеӨ§еӯҰгҒ§еӯҰеЈ«еҸ·гӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢITеҲҶйҮҺгҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиӢұиӘһж•ҷиӮІгҒ«иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®йҒҺеҺ»гҒ®зөҢйЁ“гҒЁзөҗгҒігҒӨгҒ‘гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҖҒгҖҢCALLпјҲгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝж”ҜжҸҙиӘһеӯҰеӯҰзҝ’пјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҲҶйҮҺгҒ«еҮәдјҡгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӨ§еӯҰйҷўгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҲҶйҮҺгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ§гҒӮгӮӢжҢҮе°Һж•ҷе“ЎгҒ®гӮӮгҒЁгҒ§еӯҰгҒігҖҒз ”з©¶гӮ’ж·ұгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз ”з©¶гҒ®дёҖз’°гҒЁгҒ—гҒҰиӢұж–ҮгҒ®ж–Үжі•иЁӮжӯЈгӮ’иЎҢгҒҶдёӯгҒ§гҖҒж•ҷеё«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ©гӮҢгҒ»гҒ©еӨҡгҒҸгҒ®жҷӮй–“гҒЁеҠҙеҠӣгҒҢеҝ…иҰҒгҒӢгҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҖҒгҒқгҒ®иІ жӢ…гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ«й–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз”ҹеҫ’гҒҢгҒқгҒ®гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгӮ’гҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠиӘӯгӮ“гҒ§жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒ«гӮӮз–‘е•ҸгӮ’жҢҒгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒҜгҖҒгӮҲгӮҠз”ҹеҫ’гҒҢиӘӯгҒҝгҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҖҢеҖӢеҲҘгҒ®гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҖҚгӮ’гҒ©гҒҶгҒҷгӮҢгҒ°еҠ№жһңзҡ„гҒ«жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.3 еӨ§еӯҰз”ҹжҙ»гҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖгғһгғігғҒгӮ§гӮ№гӮҝгғјеӨ§еӯҰгҒ§гҒҜгҖҒе„ӘгӮҢгҒҹи¬ӣеё«йҷЈгҒ®гӮӮгҒЁгҒ§еӨҡгҒҸгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еӯҰгҒігҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжҺҲжҘӯгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«и¬ӣзҫ©еҪўејҸгҒ§гҖҒеӯҰз”ҹеҗҢеЈ«гҒ®гғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғғгӮ·гғ§гғігҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйӣ»ж°—е·ҘеӯҰгҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒӘгҒ©е®ҹи·өзҡ„гҒӘиӘІйЎҢгҒ«гӮӮеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҖҒе……е®ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеӨ§еӯҰз”ҹжҙ»гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰзү№гҒ«еҠӣгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгӮ№гғқгғјгғ„гҒ§гҒҷгҖӮз§ҒгҒҜгғҶгӮігғігғүгғјгҒ§гӮ№гғқгғјгғ„еҘЁеӯҰйҮ‘гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӯҰжҘӯгҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰзңҹеүЈгҒ«з«¶жҠҖгҒ«гӮӮеҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҖзөӮеӯҰе№ҙгҒ§гҒҜгӮ№гғқгғјгғ„гҒ«гӮҲгӮҠйҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®е…ЁеӣҪеӨ§дјҡгҒ§е„ӘеӢқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзөҢйЁ“гҒӢгӮүгҖҒеӯҰз”ҹгҒҢеӢүеј·д»ҘеӨ–гҒ«гӮӮеӨҡгҒҸгҒ®й–ўеҝғгӮ„жҙ»еӢ•гӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒе…ұж„ҹгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.4 ж—Ҙжң¬гҒ«жқҘгӮүгӮҢгӮӢеүҚгҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒӢпјҹ

гҖҖз§ҒгҒҜгӮӨгӮ®гғӘгӮ№еҢ—жқұйғЁгҒ«гҒӮгӮӢгғҹгғүгғ«гӮәгғ–гғ©гҒЁгҒ„гҒҶз”әгҒ®еҮәиә«гҒ§гҒҷгҖӮгӮ№гғҒгғјгғ«гӮ„еҢ–еӯҰз”ЈжҘӯгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢеҠҙеғҚиҖ…гҒ®еӨҡгҒ„з”әгҒ§гҒҷгҖӮеӨ©ж°—гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠиүҜгҒҸгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒйӣЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒ®ж°—еҖҷгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢеҘҪгҒҝгҒ§гҒҷгҖӮеӨ©еҖҷгҒҜеҺігҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҢ—жқұйғЁгҒ®дәәгҖ…гҒҜгҒӮгҒҹгҒҹгҒӢгҒҸиҰӘгҒ—гҒҝгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгғҰгғјгғўгӮўгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒЁгҒҰгӮӮеӢӨеӢүгҒ гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒең°еҹҹгҒ®з”ЈжҘӯиғҢжҷҜгҒЁй–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиҮӘ然гӮӮиұҠгҒӢгҒ§гҖҒгғҺгғјгӮ№гғЁгғјгӮҜгғ»гғ гғјгӮўгӮәгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҸгӮӨгӮӯгғігӮ°гҒ«йҒ©гҒ—гҒҹе ҙжүҖгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҖҒз”ЈжҘӯгҒ®еҪұйҹҝгҒ§еӨ§ж°—жұҡжҹ“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒең°е…ғгҒ®дәәгҖ…гҒҜгҖҢгӮ№гғўгғғгӮ®гғјгӮәпјҲSmoggiesпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гҒ§е‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®ең°е…ғгҒ«гҒҜгӮЁгғігӮёгғӢгӮўгғӘгғігӮ°гҒ®еј·гҒ„дјқзөұгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ®гӮ·гғүгғӢгғјгғ»гғҸгғјгғҗгғјгғ–гғӘгғғгӮёгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҹйӢјйү„гҒҜгғҹгғүгғ«гӮәгғ–гғ©иЈҪгҒ§гҖҒиЁӯиЁҲгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҹгҒ®гӮӮең°е…ғгҒ®гғүгғјгғһгғігғ»гғӯгғігӮ°зӨҫгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖж—Ҙжң¬гҒ«жқҘгӮӢеүҚгҒҜгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ®гӮөгғігӮ·гғЈгӮӨгғігғ»гӮігғјгӮ№гғҲгҒ§2е№ҙй–“жҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғҶгӮігғігғүгғјгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒиҫІе ҙгҒ§гғ‘гӮӨгғҠгғғгғ—гғ«гӮ„гҒ„гҒЎгҒ”гҒ®еҸҺз©«гӮ’гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгӮўгғ«гғҗгӮӨгғҲгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдҪ“еҠӣзҡ„гҒ«гҒҜеӨ§еӨүгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮжҘҪгҒ—гҒҸиІҙйҮҚгҒӘзөҢйЁ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

Q.5 гҒ§гҒҜгҖҒгҒӘгҒңж—Ҙжң¬гҒ§еӨ§еӯҰгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ«гҒӘгӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖз§ҒгҒҜж—Ҙжң¬гҒ«15е№ҙд»ҘдёҠдҪҸгӮ“гҒ§гҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гӮўгӮ«гғҮгғҹгғғгӮҜгҒӘгӮӯгғЈгғӘгӮўгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиҮӘ然гҒӘйҒёжҠһгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ§гҒҜITжҘӯз•ҢгҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§з ”дҝ®жӢ…еҪ“гҒЁгҒ—гҒҰж•ҷиӮІгҒ«жҗәгӮҸгӮӢж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҢйЁ“гҒӢгӮүгҖҢж•ҷгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒ«йӯ…еҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжқҘж—ҘеҪ“еҲқгҒҜгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝй–ўйҖЈгҒ®д»•дәӢгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиӢұдјҡи©ұгӮ№гӮҜгғјгғ«гӮ„жқұдә¬гҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№иӢұиӘһгҒ®жҢҮе°ҺгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒиӘһеӯҰж•ҷиӮІгҒ«еј·гҒҸйӯ…еҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§ж—Ҙжң¬иӘһгӮ’2е№ҙй–“еӯҰгҒігҖҒж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰгҒ®дҝ®еЈ«иӘІзЁӢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҚҡеЈ«иӘІзЁӢгҒ«йҖІеӯҰгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖиӢұиӘһж•ҷиӮІгҒ®з ”究гҒ§гҒҜгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гӮ„гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®еӨ§еӯҰгҒ®е„Әз§ҖгҒӘеӯҰз”ҹгӮ’еҜҫиұЎгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғ¬гғҷгғ«гҒ®еӯҰзҝ’иҖ…гҒЁй–ўгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒиӘһеӯҰзҝ’еҫ—гҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гӮ„зҸҫе®ҹгҒ«еҚігҒ—гҒҹиӘІйЎҢгҒ«иҝ«гӮӢиІҙйҮҚгҒӘж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.6 ж—Ҙжң¬гҒ®гҒ©гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜеҘҪгҒҚгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзӨје„ҖгӮ„д»–дәәгҒёгҒ®й…Қж…®гӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒҷгӮӢзӮ№гҒӘгҒ©гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒЁдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеұ…еҝғең°гӮҲгҒҸж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёӯгҒ§гӮӮзү№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҢгҒҹгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒҢгҒЁгҒҰгӮӮе®үе…ЁгҒӘзӨҫдјҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮд»ҠгҒҜеЁҳгҒҢгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӯҗиӮІгҒҰгӮ’гҒҷгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§е®үеҝғгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒӣгӮӢз’°еўғгҒҜжң¬еҪ“гҒ«еӨ§еҲҮгҒ гҒЁе®ҹж„ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒйӣ»и»ҠгҒҢжҷӮй–“йҖҡгӮҠгҒ«жқҘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’еҝ«йҒ©гҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮд»ҘеүҚгҒҜгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ§зҫҺиЎ“йӨЁгӮ„еҚҡзү©йӨЁгҒ«гӮҲгҒҸиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹж–ҮеҢ–ж–ҪиЁӯгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҢе¬үгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒЁгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒҜгҒ©гҒЎгӮүгӮӮй•·гҒ„жӯҙеҸІгӮ’жҢҒгҒӨеӣҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз•°гҒӘгӮӢж–ҮеҢ–гӮ’ж·ұгҒҸзҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

Q.7 дј‘ж—ҘгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ—гҒҰйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖжңҖиҝ‘гҒҜгҖҒеҰ»гҒЁеЁҳгҒЁдёҖз·’гҒ«йҒҺгҒ”гҒҷжҷӮй–“гҒҢиҮӘз”ұжҷӮй–“гҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜгғ“гғҮгӮӘгӮІгғјгғ гӮӮгӮҲгҒҸгғ—гғ¬гӮӨгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮІгғјгғ гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжқұдә¬гҒ®еҸӢдәәгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®е®¶ж—ҸгӮ„еҸӢдәәгҒЁгӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҢйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гӮӮгҒЈгҒЁжҷӮй–“гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒд»ҘеүҚгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹе®ӨеҶ…гғӯгғғгӮҜгӮҜгғ©гӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„гӮӯгғғгӮҜгғңгӮҜгӮ·гғігӮ°гӮ’гҒҫгҒҹе§ӢгӮҒгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҝҷгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢеүҚгҒҜгӮҲгҒҸйҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“2е№ҙгҒ»гҒ©гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢжҷӮй–“гҒҢеҸ–гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒеҸӢдәәгӮ„еҗҢеғҡгҒЁдәӨжөҒгҒҷгӮӢжҷӮй–“гӮӮеӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»•дәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӨ–гҒ«еҮәгҒҰдәәгҒЁдјҡгҒҶжҷӮй–“гӮӮеҝ…иҰҒгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжӯЈзӣҙгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеҚҡеЈ«иӘІзЁӢгҒ®дҝ®дәҶгҒЁе°ҸгҒ•гҒӘеЁҳгҒ®иӮІе…җгҒ§жңҖиҝ‘гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҮӘз”ұжҷӮй–“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеҫҢгҒҜгғҜгғјгӮҜгғ©гӮӨгғ•гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’иҰӢзӣҙгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®и¶Је‘ігҒ«гӮӮгҒҫгҒҹжҷӮй–“гӮ’еүІгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

Q.8 з ”з©¶гӮ„жҷ®ж®өгҒ®з”ҹжҙ»гҒ§гҖҒеә§еҸігҒ®йҠҳгӮ„дҝЎеҝөгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиЁҖи‘үгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖз§ҒгҒҢеӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғўгғғгғҲгғјгҒҜгҖҒгҖҢжҜҺж—ҘдҪ•гҒӢж–°гҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгӮ’еӯҰгҒ¶гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁеӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҖҒд»ҠгҒ§гӮӮYouTubeгҒӘгҒ©гҒ§з§‘еӯҰзі»гҒ®еӢ•з”»гӮ„ж•ҷиӮІзҡ„гҒӘгӮігғігғҶгғігғ„гӮ’иҰӢгӮӢгҒ®гҒҢж—ҘиӘІгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҖҒзҸҫд»ЈгҒҜжғ…е ұгҒҢгҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒдҪ•гҒҢжӯЈгҒ—гҒ„жғ…е ұгҒ§дҪ•гҒҢиӘӨжғ…е ұгҒӘгҒ®гҒӢгӮ’иҰӢжҘөгӮҒгӮӢеҠӣгӮӮжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒSNSгӮ„еӢ•з”»гӮ’иҰӢгӮӢйҡӣгӮӮгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘дҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’йҒёгҒ¶гӮҲгҒҶгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ«жқҘгҒҰж„ҹйҠҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒй«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒ§гӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«иӘһеӯҰгӮ’еӯҰгӮ“гҒ гӮҠгҖҒеёӮж°‘и¬ӣеә§гҒ«йҖҡгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒж–°гҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгӮ’еӯҰгҒіз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢе§ҝгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҖҢз”ҹж¶ҜеӯҰзҝ’гҖҚгҒ®е§ҝеӢўгҒҜзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒҸгҖҒиҮӘеҲҶиҮӘиә«гӮӮиҰӢзҝ’гҒ„гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.9 еӨ§еӯҰз”ҹгҒҢеңЁеӯҰдёӯгҒ«иә«гҒ«гҒӨгҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚйҮҚиҰҒгҒӘиіҮиіӘгҒЁгҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖеӨ§еӯҰз”ҹгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§еҲҮгҒӘеҠӣгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒҜгҖҒгҖҢжҺўз©¶еҝғгҖҚгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзӣ®гҒ®еүҚгҒ®жғ…е ұгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫеҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢгҒӘгҒңгҒ гӮҚгҒҶпјҹгҖҚгҖҢд»–гҒ®иҰ–зӮ№гҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶпјҹгҖҚгҒЁз–‘е•ҸгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒҸиӘҝгҒ№гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢе§ҝеӢўгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮзҸҫд»ЈгҒҜжғ…е ұгҒҢз°ЎеҚҳгҒ«жүӢгҒ«е…ҘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҲҶгҖҒдёҖж–№зҡ„гҒӘиҰӢж–№гҒ«еҒҸгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®ж”ҝжІ»гҒ§гҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢдёҖгҒӨгҒ®ж–°иҒһгҒ гҒ‘гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒЁеҸҚеҜҫгҒ®ж„ҸиҰӢгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҖҢгӮЁгӮігғјгғҒгӮ§гғігғҗгғјгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҸҫиұЎгҒҢгҖҒзӨҫдјҡгҒ®еҲҶж–ӯгӮ’з”ҹгӮҖгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒеӯҰз”ҹгҒ®зҡҶгҒ•гӮ“гҒ«гҒҜгҖҒз•°гҒӘгӮӢж„ҸиҰӢгҒ«гӮӮиҖігӮ’еӮҫгҒ‘гҖҒиҮӘеҲҶгҒ§иҖғгҒҲгӮӢеҠӣгӮ’йӨҠгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮиҰӢеҮәгҒ—гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе…ғгҒ®жғ…е ұжәҗгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢзҝ’ж…ЈгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒ„зҗҶи§ЈгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.10 гҒ“гҒ®еӨ§еӯҰгҒ®еӯҰгҒігҒ®з’°еўғгӮ„еӯҰз”ҹеҗҢеЈ«гҒ®йӣ°еӣІж°—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

гҖҖгҒ“гҒ®еӨ§еӯҰгҒ®еӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮж„Ҹж¬Ізҡ„гҒ§гҖҒзү№гҒ«гӮӯгғЈгғӘгӮўгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж„ҸиӯҳгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«ж„ҹеҝғгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®еӯҰз”ҹгҒҢеңЁеӯҰдёӯгҒӢгӮүз©ҚжҘөзҡ„гҒ«е°ұиҒ·жҙ»еӢ•гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢеӯҰз”ҹгҒ гҒЈгҒҹй ғгӮҲгӮҠгӮӮгҒҡгҒЈгҒЁеүҚеҗ‘гҒҚгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮжҺҲжҘӯдёӯгӮӮгҒҠдә’гҒ„гҒ«еҚ”еҠӣзҡ„гҒ§гҖҒж„ҸиҰӢгӮ’еҮәгҒ—еҗҲгҒ„гҒӘгҒҢгӮүжҙ»зҷәгҒ«гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„йӣ°еӣІж°—гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨ§еӯҰз”ҹжҙ»гҒ§гҒҜгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиҖғгҒҲгҒ«и§ҰгӮҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®иҰ–йҮҺгӮ’еәғгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгӮҢгҒҢе®ҹи·өгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖеҖӢдәәзҡ„гҒ«гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®гӮӯгғЈгғігғ‘гӮ№гҒ«жқҘгӮӢгҒ®гҒҜеҘҪгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮдә¬зҺӢз·ҡжІҝз·ҡгҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гҒ§йҖҡгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гҒ§гҒҷгҒ—гҖҒд»ҘеүҚгҒҜзҘһдҝқз”әгҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒ«гҒҜиҰӘгҒ—гҒҝгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«з§ҒгҒ®е№ҙд»ЈгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘгӮЁгғӘгӮўгҒ§гҖҒзҫҺе‘ігҒ—гҒ„гғ¬гӮ№гғҲгғ©гғігӮӮеӨҡгҒҸгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜгҖҢгғңгғігғҮгӮЈгӮ«гғ¬гғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒҠеә—гҒ«иЎҢгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮзҫҺе‘ігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҖҒзҘһдҝқз”әгҒҜгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгғ“гӮёгғҚгӮ№иЎ—гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒҢгҒ“гҒ®иЎ—гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒе°‘гҒ—ж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҺҲжҘӯгҒҢзөӮгӮҸгӮӢгҒЁгҒҷгҒҗйӣ»и»ҠгҒ§её°гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгӮӮиЎ—гӮ’ж•Јзӯ–гҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁзҹҘгӮҠгҒҹгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰгҒ§еӨ§еӯҰйҷўгҒ«йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒеӯҰз”ҹеҗ‘гҒ‘гҒ®гҒҠеә—гҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзҘһдҝқз”әгҒҜе°‘гҒ—йӣ°еӣІж°—гҒҢйҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮӮгҒҫгҒҹйқўзҷҪгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

Q.11 жңҖеҫҢгҒ«гҒ“гҒ®еӨ§еӯҰгҒ®еӯҰз”ҹгҒ«гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ„гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖжҺҲжҘӯгҒ§гҒҜгҖҒгҒңгҒІиҮӘеҲҶгҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҒҗгӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҒҹгҒЁгҒҲд»–гҒ®дәәгҒЁиҖғгҒҲгҒҢйҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮж„ҸиҰӢгҒ®йҒ•гҒ„гҒ“гҒқгҒҢгҖҒеӯҰгҒігӮ’ж·ұгӮҒгӮӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮӮгҖҚгҒЁдёҚе®үгҒ«жҖқгҒҶеҝ…иҰҒгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҡгҒҜиҮӘеҲҶгҒ®иҖғгҒҲгӮ’иЁҖи‘үгҒ«гҒҷгӮӢз·ҙзҝ’гӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮе…Ҳз”ҹгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒзҡҶгҒ•гӮ“гҒ®еӯҰгҒігӮ’е°ҺгҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гҒ“гҒ“гҒ«гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖзү№гҒ«GSEгҒ§гҒҜгҖҒиҮӘз”ұгҒ«ж„ҸиҰӢгӮ’еҮәгҒ—еҗҲгҒҲгӮӢйӣ°еӣІж°—гҒҢеӨ§еҲҮгҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®з’°еўғгӮ’еӯҳеҲҶгҒ«жҙ»гҒӢгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘдҝЎгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰзҷәиЁҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјпјҡе·Ҙи—ӨиҢүиҺү

в—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Ү

↓↓гҖҖGSEгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ зү№иЁӯгӮөгӮӨгғҲгҒҜд»ҘдёӢгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖҖ↓↓

.jpg)

↓↓гҖҖеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҒ®жғ…е ұгҒҜд»ҘдёӢгҒӢгӮүгӮӮгҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖҖ↓↓

.jpg)

.jpg)