Faculty of International Studies

еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°

жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ10жңҲ24ж—Ҙ

еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•

гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘жүӢд»•дәӢгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж—…пҪһгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж—…иЎҢиЁҳпҪһв‘Ұ

еӯҰз”ҹеәғе ұ委員2е№ҙз”ҹгҒ®иҘҝз”°еҖ«еӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еүҚгҒ®иЁҳдәӢгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғј

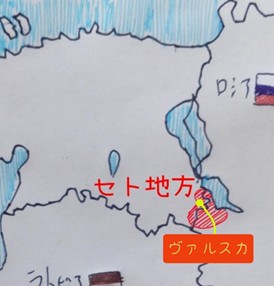

в‘ҘSetomaaпјҲгӮ»гғҲең°ж–№пјүгҖҖ

гҖҖгӮ№гғўгғјгӮҜгӮөгӮҰгғҠгӮ’дҪ“йЁ“гҒ—гҒҹгғҙгӮ©гғ«гҒ®гғӣгғҶгғ«гҒӢгӮүгҖҒгғҗгӮ№гҒ§гӮ»гғҲең°ж–№гҒ®Värska(гғҙгӮЎгғ«гӮ№гӮ«)гҒёеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҗгӮ»гғҲең°ж–№гҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒЁгғӯгӮ·гӮўгҒ®еӣҪеўғгҒ«гҒҫгҒҹгҒҢгӮӢең°еҹҹгҒ§гҖҒгӮ»гғҲдәәгҒҢдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮеҪјгӮүгҒҜгӮ»гғҲиӘһгӮ’и©ұгҒ—гҖҒиЁҖиӘһзҡ„гҒ«гҒҜгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўиӘһгҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮеҸӨжқҘгҒ®гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж–ҮеҢ–гӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒ„гҒ§гҒҚгҒҹдёҖж–№гҒ§гҖҒжҺҘи§ҰгҒҢй•·гҒӢгҒЈгҒҹгғӯгӮ·гӮўгҒЁгҒҜгҖҒе®—ж•ҷгӮ„ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒӘгҒ©еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢжүҖгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгғӯгӮ·гӮўжӯЈж•ҷгҒёгҒ®дҝЎд»°еҝғгҒҢзҶұгҒҸгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гӮӮе®—ж•ҷзҡ„гҒӘзҝ’ж…ЈгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж°‘и¬ЎгӮӮиұҠеҜҢгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒSetoleelo(гӮ»гғҲгғ¬гғјгғӯ)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»Värska Farm Museum(гғҙгӮЎгғ«гӮ№гӮ« гғ•гӮЎгғјгғ еҚҡзү©йӨЁ)

гҖҖгҒ“гҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§гҒҜгҖҒжҳ”гҒӘгҒҢгӮүгҒ®гӮ»гғҲгҒ®дәәгҖ…гҒ®дҪҸеұ…гӮ„жҡ®гӮүгҒ—гҒ®ж§ҳеӯҗгӮ’еұ•зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҚҡзү©йӨЁгҒ®ж–№гҒ«гӮ»гғҲдәәгҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰй ӮгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҒқгҒ®1йғЁгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»еҖүеә«гҒ®ж•°гҒҢеӨҡгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҡгҒ„гҒ»гҒ©гҖҒгҒқгҒ®е®¶гҒ«дҪҸгӮҖиҫІе®¶гҒҢиЈ•зҰҸгҒ гҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гғ»гғӯгӮ·гӮўжӯЈж•ҷгҒёгҒ®дҝЎд»°еҝғгҒҢеј·гҒҸгҖҒйғЁеұӢгҒ®е®ӨеҶ…гҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиҒ–еғҸ(гӮӨгӮігғі)гҒ«жҜҺж—Ҙжңқжҷ©зҘҲгӮҠгӮ’жҚ§гҒ’гӮӢгҖӮ

гғ»1гҒӨгҒ®е®¶гҒ«3дё–еёҜгҒ®гҒҠгӮҲгҒқ12дәәгҒҢжҡ®гӮүгҒ—гҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҷӮгҒҜгғҶгғјгғ–гғ«гӮ’е…Ёе“ЎгҒ§еӣІгӮ“гҒ гҖӮе®ӨеҶ…гҒ®зӘ“гҒӢгӮү家гҒ®й–ҖгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢеёӯгҒ«гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒқгҒ®е®¶гҒ®дё»дәәгҒҢеә§гӮҠгҖҒ家гҒ«иЁӘе•ҸиҖ…гҒҢжқҘгҒҰгӮӮгҒҷгҒҗ家гӮ’е®ҲгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гғ»гӮ№гғҲгғјгғ–гҒҜиӘҝзҗҶгҒ«гӮӮдҪҝз”ЁгҒ—гҖҒеәҠдёӢгҒ®еҖүеә«гҒ«гӮёгғЈгғ гӮ„йҮҺиҸңгҖҒжј¬зү©гҒӘгҒ©гӮ’дҝқеӯҳгҒ—гҒҹгҖӮ

гғ»гӮ»гғҲеҲәгҒ—гӮ…гҒҶгғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—

гҖҖз§ҒгҒҢиЎҢгҒЈгҒҹеҲәз№ҚгҒҜгҖҒ19дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ®гҖҒеҸӨгҒ„ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®гғ–гғ©гӮҰгӮ№гӮ„и…°гӮЁгғ—гғӯгғігҒ«ж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжӯЈж–№еҪўгҒ®гғһгӮ№зӣ®гҒ«жІҝгҒЈгҒҰеҲәз№ЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲәз№ҚгҒҜгҖҒиЈҸиЎЁгҒЁгӮӮеҗҢгҒҳжЁЎж§ҳгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ„гӮўгғјгҒ§еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮүгӮҢгҒҹжҷӮй–“еҶ…гҒ«зөӮгӮҸгӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒеё°е®…еҫҢз¶ҡгҒҚгҒ«еҸ–гӮҠжҺӣгҒӢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒжүӢиҠёеҲқеҝғиҖ…гҒ®зӯҶиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜйӣЈжҳ“еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒи«ҰгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гғ»гғ¬гӮ№гғҲгғ©гғі "Maagõkõnõ" (гӮ»гғҲиӘһгҒ§гҖҢгғқгғ”гғјгҒ®иҠұгҖҚгҒ®ж„Ҹе‘і)

гҖҖгғқгғ”гғјгҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ•гӮҢгҒҹгҖҒеҸҜж„ӣгҒ„гғ¬гӮ№гғҲгғ©гғігҒ§гғ©гғігғҒгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ®ж–ҷзҗҶгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®жҙӢйЈҹеұӢгҒ§гӮӮе‘ігӮҸгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒзү№гҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҢгҒҹгҒ„йЈҹжқҗгӮӮгҒӘгҒҸгҒЁгҒҰгӮӮзҫҺе‘ігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гғ»гӮ»гғҲж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…и©ҰзқҖдҪ“йЁ“

гҖҖд»Ҡеӣһи©ҰзқҖгҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгӮ»гғҲең°ж–№гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®дёӯгҒ§гӮӮеҲқжңҹгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢ18дё–зҙҖжң«гҒ®ж—ўе©ҡеҘіжҖ§гҒ®иЎЈиЈ…гҖӮеҪ“жҷӮгҒ®иЎЈиЈ…гҒҜиөӨиүІгҒ®еҪ©еәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮжҷӮд»ЈгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӨүеҢ–гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзҸҫд»ЈгҒ«иҝ‘гҒҘгҒҸгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒж–°гҒҹгҒ«й»’гҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҖҒиөӨиүІгҒ®еҪ©еәҰгҒҢиҗҪгҒЎзқҖгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮзҸҫең°гҒ§й ӮгҒ„гҒҹгғ‘гғігғ•гғ¬гғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ§гҖҒиғёгҒ«зқҖгҒ‘гӮӢеӨ§гҒҚгҒӘйҠҖгҒ®гғ–гғӯгғјгғҒгҒҜгҖҒеӨҡз”ЈгҒӘе№ҙйҪўгӮ’иЎЁгҒ—еҘіжҖ§гҒ®з№Ҡзҙ°гҒӘйӯӮгӮ’е®ҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиөӨиүІгҒҜгҖҢз”ҹе‘ҪгҒ®иүІгҖҚгӮ’иЎЁгҒҷгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

(гҖҺSETOMAAгҖҸ,Setomaa Turism MTÜ (Transition:Justin Petrone)

URLпјҡSetomaa_mainetrykis_veeb_ENG (1).pdf)

(з§ҒиҮӘиә«гҒҜжңӘе©ҡгҒ гҒҢд»ҠеӣһгҒқгӮҢгҒ—гҒӢз”Ёж„ҸгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®иЎЈиЈ…гӮ’и©ҰзқҖгҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҖӮ)

в‘ дёҖз•ӘдёӢгҒ®гғҜгғігғ”гғјгӮ№гӮ’зқҖгӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

в‘ЎиЈҫгҒҢй•·гҒҸгҖҒгғҺгғјгӮ№гғӘгғјгғ–гҒ®гғҜгғігғ”гғјгӮ№гӮ’зқҖгҒҰгҖҒйҮ‘еұһиЈҪгҒ®иғёйЈҫгӮҠгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

в‘ўй«ӘгҒ®жҜӣгӮ’з·ЁгӮ“гҒ§гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҖӮ

в‘ЈжңҖеҫҢгҒ«й ӯгҒ«е·»гҒҸеёғгҒҢз¶әйә—гҒӘеӣӣи§’еҪўгҒ«гҒҫгҒЁгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒй ӯгҒ«еӣәе®ҡз”ЁгҒ®гғҗгғігғүгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮ

в‘Өй ӯгҒ«1жһҡзӣ®гҒ®й ӯе·ҫгӮ’гҒҫгҒҸгҖӮ

в‘Ҙй ӯгҒ«иөӨгҒ„еёҜгӮ’е·»гҒ„гҒҰеёғгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҖҖ

в‘Ұ2жһҡзӣ®гҒ®еёғгӮ’й ӯгҒ«еӣӣи§’гҒҸе·»гҒҚгҖҒжңҖеҫҢгҒ«гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ®иЈҫгӮ’еёҜгҒ§жӯўгӮҒгҒҰиӘҝж•ҙгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒи…°гӮЁгғ—гғӯгғігӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰе®ҢжҲҗгҖӮ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

гҖҖ

гҖҖе®ҹйҡӣгҒ«зқҖгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒйҠҖгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘгғ–гғӯгғјгғҒгҒҜгҖҒгҒқгҒ“гҒҫгҒ§йҮҚгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж„ҹиҰҡгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮй ӯгҒҢгҒӮгӮ“гҒ“гҒҶгӮ„2жһҡгҒ®й ӯе·ҫгҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз· гӮҒд»ҳгҒ‘ж„ҹгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠж„ҹгҒҳгҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҖҒгғ„гӮўгғјгҒ®д»–гҒ®еҸӮеҠ иҖ…гӮ„ж·»д№—е“ЎгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўдәәйҖҡиЁігҒ®ж–№зӯү15дәәгҒ»гҒ©гҒ®иҰ–з·ҡгӮ’еҗҢжҷӮгҒ«жөҙгҒігҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ®з·ҠејөгҒЁгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹеӨ§гҒҚгҒӘеӨўгҒҢеҸ¶гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹзһ¬й–“гҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢйӣЈгҒ•гҒ§гҒӢгҒӘгӮҠиӨҮйӣ‘гҒӘж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гӮӮй®®жҳҺгҒ«жҖқгҒ„еҮәгҒӣгӮӢгҖӮ

ж¬ЎеӣһгҒёз¶ҡгҒҸ