Faculty of International Studies

国際学部取り組み・プロジェクト紹介 詳細

更新日:2018年04月09日

【国際学部】リレー・エッセイ2018(1) 西山暁義「墓を訪ねて三千里:ドイツ最古の火葬場にて」

昨年度に引き続き、本年度も国際学部では教員によるリレー・エッセイを実施することになりました。以下、第1回のエッセイとなります。

なお、昨年度のリレー・エッセイは、まとめたリレー・エッセイ集として、近日「学部刊行物」のページにPDF版が掲載される予定です。ご覧いただければ幸いです。

墓を訪ねて三千里:ドイツ最古の火葬場にて

西山暁義

1. 墓地をめぐるドイツとフランスの違い?

ドイツとフランスが共同で設立したテレビ局アルテARTEに、『カランボラージュKarambolage』(番組説明の英語版ウィキペディア記事はこちら)という面白い番組がある。これは、国家行事から日常生活にいたるさまざまなテーマについて両国の共通点や相違点、つながりをコミカルに伝える内容で、それぞれ3~4分と短くコンパクトにまとめられており、私もときどきそのDVDを授業で使わせてもらっている。

たとえば、今や日本の店でも目にするようになったドイツのガム(グミ)「ハリボ」の回(リンクをクリックするとARTEのテキストのページに飛びます)では、生みの親がハンス・リーゲルというボンの職人であったという由来から始まり、ドイツではハリボは第二の通貨としても流通しており、またハリボの熊の祖先が考古学によって研究されているなどといった冗談を経て、最後にドイツで売られているハリボとフランスで売られているハリボをドイツ人にブラインド試食させる実験を行っている。彼らはみなほとんど即座に正解する。というのも、ドイツのハリボはより硬く、甘さは抑え目であるからである。また、見た目もオリジナルのドイツのものより、フランスの方が色鮮やかであるが(それゆえブラインドテストということになる)、これは着色料の使用をめぐる両国の規制に違いによるものらしい(ただし、この回は2004年に製作されたもので、現在ではドイツでもかなりカラフルでソフトなハリボもスーパーで見られるが…)。他にも、「パリとベルリンの地下鉄における無賃乗車とその取り締まりの違い」(YouTube映像、ドイツ語版)、「クロワッサンをめぐるドイツとフランスの関係」(フランス語版テキスト)など、取つきやすいテーマで、楽しみながら異文化理解へと誘ってくれる番組で(英語字幕付きの例はこちら)、日本にも(たとえば韓国、台湾、中国などと)同じような番組があったらよいのになぁ、などと思ったりする。

なかでも、これまで紹介して学生たちの反響が大きかったのは、墓地にかんする独仏比較の回(フランス語版テキスト)であった。簡単に言うと、フランスの墓地は石が中心のネクロポリス(死者たちの都)であるのに対し、ドイツの墓地は蝶が舞い、テントウムシが飛び、季節の花が植えられた庭園のようである、という。これだけ聞くと、ドイツの方が良さそうに聞こえるが、フランスの墓地はその分ドイツよりも墓石が個性的で、オブジェ(サッカーボールや音符など)などで生前の故人が偲ばれるものも少なくないという。こうした違いの理由として、番組では気候の相違などとともに、宗教が取り上げられている。すなわち、カトリックが中心であるフランスでは、復活に備えて生きし姿のまま遺体を棺桶に入れ、埋葬する風習が長く続いた。実際、ローマ教皇が火葬を公式に認めたのは、1963年(第二バチカン公会議)になってのことであった。一方、プロテスタントでは肉体の保存は復活の前提では必ずしもなく、自然に帰り植物となって花開くこともまた復活のメタファーとして理解されるのだという。

そういえば、映画『グッバイ・レーニン』の最後は、ドイツ統一直後に亡くなった母親の遺灰を、その遺言に従ってアパートの屋上でロケット花火に詰め、発射する場面だった。主人公アレックスは、家族とわずかな知人たちが見守るなか、ロケットに点火する際に(ナレーションで)「遺灰をまくのは両ドイツとも違法だが構わない」と語っていたよなぁ。でも、ということは、火葬自体は珍しくないのか、などと考えが頭をめぐった。

2.ゴータ:ドイツ最古の火葬場のある町

そこで、ちょうど先月下旬に史料収集のためドイツに出張することになっていたので、フランクフルト空港に着いたその足で、ドイツで最初の火葬場が造られた中部テューリンゲン州の小都市ゴータへと向かった。ドイツ史において、ゴータはおもにテューリンゲン諸邦の一角として、さらに1875年に社会主義の2つのグループが合同した大会が開催された(そしてマルクスがそれを『ゴータ綱領批判』で論難した)場所として登場する。しかし、ドイツで最初の火葬場が建設された街であることは、あまり知られていない。

ゴータ:フリーデンシュタイン城の前に立つ領主エルンスト公の像(逆光御免)

私が火葬場・納骨堂があるゴータ中央墓地を訪れたのは日曜日の朝9時ごろで、人もほとんどおらず、歓迎してくれたのは、鳥の鳴き声と私の目の前を横切って行った一匹のリスぐらいであった。たしかに、『カランボラージュ』で言われているように、墓地というよりは散歩に適した、自然豊かな公園の赴きである。

ゴータ中央墓地の様子

こうした野外の墓地を横目に見ながら、100mほどまっすぐ歩いていくと、目当ての納骨堂と火葬場が左手目の前に現れる。現代の日本の火葬場などと比較するとこじんまりしてはいるが、新古典主義様式の建物は、教会とは一線を画した死生観をもった人々が自らの選択によって火葬を選んだことを思わせるものであった。

(左)入口から納骨堂(真中奥左手)への道/(右)納骨堂、後ろには火葬場の煙突が見える

3.火葬場・納骨堂建設の歴史的背景

ゴータに火葬場が建設されたのは1878年、納骨堂は1892年のことである。納骨堂へと入る前に、それらが建設されるに至った背景について述べておこう。

キリスト教が広まる前のドイツ、あるいはヨーロッパでは、火葬が普及していた。古代ギリシャやローマでは市民のみならず、奴隷たちも多くが火葬されており、たとえばそれはローマの十二表法における、火葬場は市内には設置しないこと(第十表)、という規定などからも読み取ることができる。ケルト人やゲルマン民族においても同様であり、カエサルの『ガリア戦記』や、タキトゥスの『ゲルマーニア』にも言及がある(ただし排他的に火葬であったわけではなく、時期、社会層などによって変化、相違があったらしい)。

それが、前述のように復活には肉体の保持を前提とするというキリスト教・カトリック教会の考えにより、土葬が優位となり、火はむしろ異端や魔女などを生きながら焼き殺すという残酷な手段として用いられることになっていったのである。カトリック世界の世俗的担い手となるシャルルマーニュ(カール大帝)が、葬儀は土葬をもってすることを義務化し、火葬は邪教の旧弊として死罪をもって罰するとしたのは785年のことであった(パーダーボルン勅令)。ちなみにその80年ほど前、日本では律令国家形成を進めた持統天皇が、大陸からの仏教文化の影響を受けて、天皇として初めて火葬されており、宗教による「文明化」が、葬儀についてはユーラシアの東西で逆の方向であった点は興味深い。ただし、日本では火葬は決してすぐに社会全体において定着したわけではなく、むしろ現在のように大半の人々が火葬されることになるのは、昭和に入ってのことであり、また江戸時代の後水尾天皇から昭和天皇に至るまで、近世から現代までの歴代天皇はもっぱら土葬によって陵墓に埋葬されている(周知のように、2013年宮内庁によって今上天皇皇后が将来火葬されるとの決定が公表されたことは、大きな転換を意味することであった)。

それに対し、ヨーロッパにおいては中世以降、キリスト教の権力は人の死に方、弔われ方を強く規定していくことになった(土葬の普及については、宗教的理由以外にも、木材の逼迫という社会経済的理由も指摘されている)。しかし、周知のように、カトリック教会は近世に入ると宗教改革、さらに啓蒙主義の挑戦を受けることになる。これらは火葬の再普及にすぐにつながったわけではないが、たとえばルターは、救済・復活のために遺体は教会や聖遺物のそばに埋葬されるべきであるという、それまでカトリック教会が宣伝してきた考え方を否定し、教会と墓地が空間的に切り離されていく前提となった。実際18世紀になると、市街地の外に市立墓地が作られるようになった。市立墓地は、壮麗なバロック墓地とは異なり、(キリスト教の)宗派や貧富の区別なく受け入れ、墓碑も質素さを旨としていた。そうした初期の例の1つであるデッサウの新墓地(1787-1789年)は、幾何学的な配置の下、水平の墓碑が規則正しく並べられており、「死とは死ではなく、ただ限られた命の自然を崇高なものにすることなのである」という入場門の標語は、『カランボラージュ』の説明にある「自然の中での再生」という考えにもつながっているように思われる。一方で、プロイセン啓蒙絶対主義が結実した『一般国法典』(1794年)においても、墓地の設置にかんする細かい規制が記されており、衛生や住民管理の観点から埋葬が重要な政治、行政的課題となっていたことがうかがえる。このことは、隣国よりも墓地埋葬への法的な拘束が強く、『グッバイ・レーニン!』でも語られた散骨が原則禁止されているドイツの現状にもつながっている。

デッサウの新墓地の配置図(1787年)

同時期、「理性」を崇拝するフランス革命においても、総裁政府時代の1796年に議会(「五百人会」)で火葬の導入が議論され、パリに大火葬場を建設することも提案されたが、その後クーデタで権力を獲得したナポレオンはこれを黙殺している(他方で教会敷地内での埋葬を禁じてもいる)。ナポレオン個人は火葬に必ずしも否定的ではなかったといわれ、同じことは彼が軍人政治家として崇拝していたというプロイセン国王フリードリヒ2世にも当てはまるが(オーストリア継承戦争に際し、もし自分が戦死したら、ローマ人のように火葬にしてから埋葬ほしいと遺言したといわれる)、権力者として彼らが火葬を公式に容認したり、積極的に導入することはなかった。

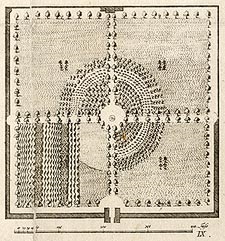

最終的に火葬がユートピアの域を超えて、現実的な社会的対案として提起されるのは19世紀後半に入ってからのことであり、それは産業革命が進み、強力な火力を備えた焼却炉が製造されるなかでのことであった。それを象徴するかのように、1873年のウィーン万博では、イタリアの医師ブルネッティの考案による遺体焼却炉が展示されている。翌1874年には、ドイツ・ザクセン王国の首都ドレスデンで、ジーメンスの工場(ただし世界的電機工業企業の設立者ヴェルナーではなく、炉の生産に特化した弟フリードリヒの会社)で製造された焼却炉によって、閉鎖的な炉内における人目に触れない遺体焼却という近代的な火葬が初めて行われた。ただし、そこで火葬されたのは遺言で希望したイギリス人女性であったという。

ジーメンスの遺体焼却炉(1874年)

同じ年、ザクセン・コーブルク・ゴータ公領のゴータに火葬協会が結成され、中央墓地に火葬場設置計画が持ち上がることになる。こうした協会は、ドイツではプロテスタント地域を中心に各地に設立された(と同時に全国、国際組織も結成されている)。その担い手は伝統的な死生観を共有しない、いわゆる「開明的」な市民層であった。では、なぜはじめて建設が認められたのが他ならぬゴータであったのか。その主たる理由は、当時の君主エルンスト2世(イギリスのヴィクトリア女王の義兄)がドイツ諸邦の君主の中ではリベラルであったことにある。前述のゴータにおける社会主義者たちの合同大会の開催も、そうした背景から理解することができるであろう。さらに、ゴータ火葬協会の主要メンバーにはゴータ郡長という政府の役人もいた。ただし、市民たちのなかには反対意見もあり、火葬場の建設資金には公金は投入せず、すべて募金によって賄われることになった。

1870年代ごろのドイツがいわゆる「文化闘争」と呼ばれる、国家とカトリック教会の激しい対立の時期であったことを考えれば、ドイツ国内のカトリック地域は無論のこと、プロテスタントでも保守的君主の諸邦においても、火葬場設置が認可される可能性はきわめて低かった。実際、ローマ教皇レオ13世は1886年にカトリック教徒に火葬を禁じる回勅を出しており、教徒たちにとって火葬は破門のリスクを負うものであった。ただし、回勅がこの時期に出されているということは、伝統が動揺しつつあったことの裏返しでもあった。カトリック教徒の多い国であっても、政教関係の緊張した国では火葬場が設置されている。実際、ヨーロッパ初の近代的火葬場が造られたのはローマ教皇のおひざ元であるイタリアのミラノ(1876年)であり(アメリカでも同年ワシントンに建設)、そこでの火葬場建設の原動力はフリー・メーソンたちであったという。フランスでも、最初の火葬場はエッフェル塔と同じ1889年、パリのペール・ラシェーズ墓地に設置されている(ちなみに、有島武郎の弟生馬の小説『死ぬほど』(1920年)に、「ペエルラシエズの火葬場」という章があり、そこには「近年出来たというそこの火葬場は意外に大規模な壮麗なものであった。この火葬場を見た丈でも火葬を禁じてあったカトリック教の勢力がいかに衰えつつあるかがわかるような気がする」とある)。

偶然ながら、日本においても維新直後の1870年代前半は葬制をめぐる紆余曲折があった時期である。1873年には、廃仏毀釈の流れの中で政府は火葬禁止令を出すことになる。同年ウィーン万博を見学した久米邦武は、『米欧回覧実記』のなかの万博に関する章で、上記の遺体焼却炉の出展については何も語っていないが、のちに「神道は祭天の古俗」と述べて東京帝国大学教授から追われる彼が、実際見ていたとしたらどのように思ったのか、興味深いところである。なおこの禁令は、江戸時代から火葬が進んでいた都市部での埋葬に混乱をもたらし、また政府内外において反対意見が出たこともあり、2年後に撤回されることになる。イザベラ・バードやエドワード・モースといった、明治初期に日本を訪れた欧米人たちは火葬という風習を興味深く観察しており、その清潔さを好意的に述べているが、彼らの訪問はこの撤回の後のことであった(ウィリアム・グリフィスは禁止令前)。

その後、公衆衛生の観点から火葬を容認、あるいは推進するなかで、「火葬先進国」であった日本は、欧米の事例も参照するようになる。この点については、「お雇い外国人」であるドイツ人エルヴィン・ベルツの妻、ベルツ花子の回想録『欧洲大戦当時の独逸』(1933年)の一節、「火葬場の話」の冒頭に、「今から四十四五年前、彼方[=ヨーロッパ]では未だ火葬にする者は多くありませんでしたが、その頃日本の博士連が諸国の火葬場の取調に御出張でした」とある。さらに花子は、1908年にベルツの弟が死去した際に、一族のなかで土葬にするか火葬にするかで議論となったが、結局火葬ということになり、息子(トク・ベルツ、徳之助)が仕切った結果、「なかなか奥床しくてよい」と評価され、「今後は私たちも火葬にいたしませう」との声が上がったと語っている。トク・ベルツは、100年前の「おくりびと」と言えるかもしれない。

4.納骨堂のなかで

前置きが長くなってしまったが、いよいよ納骨堂の内部に入ることにしよう。上の写真からもわかるように、新古典主義建築の納骨堂の軒下にもすでにいくつかの台座付きの骨壺が陳列されている。そして入口を入ると、そこにはガラス張りの天井の下、半円形の壁沿いにいくつもの骨壺が安置されている。ニッチや段上に直接置かれているものもあれば、台座・柱の上に置かれたものもある。

(左)納骨堂(コロンバリウム)入口から見た内部の様子 / (右)カール・ハインリヒ・シュティアーの骨壺

入口を入ってすぐ左手の脇にあるのが、火葬場の炉の設計者であった技師カール・ハインリヒ・シュティアーの骨壺である。その没年は1877年となっており、1878年の火葬場開設の前年に亡くなっていることになる。これにはちょっとしたエピソードがあり、彼は生前、重い病のなか無念の想いで書いた遺書に、仮の土葬の後、火葬場完成の暁には、改めて荼毘に付すこと、と記した。かくしてその死の11か月後の1878年11月、シュティアーは自ら設計した焼却炉で焼かれた最初の人物となるとともに、遺言に従って、土葬の後に火葬されるという稀な経緯をたどることにもなった。

納骨堂に遺灰が安置されているのは、19世紀後半から20世紀前半の、まだ火葬者が少なかったころの人々であるが、このなかで最も有名であり、日本でも知られているのは、オーストリアの平和運動家であり、1905年にノーベル平和賞を受賞した女性、ベルタ・フォン・ズットナーであろう。実際、彼女の骨壺は他とは異なり、正面中央奥の列柱の間に置かれており、その奥の壁の石版には、彼女のサイン(vSB= von Suttner, Bertha)と生没年(1843-1914 年)が刻まれている。その反戦の書『武器を捨てよ』(1889年)は当時ベストセラーとなり、近年、ブリギッテ・ハマンによる伝記とともに、日本語にも翻訳されている。彼女もまた、遺言によって火葬を望んだが、カトリック国オーストリアにおいては不可能であるため、第一次世界大戦勃発直前にウィーンで亡くなった後、遺体がゴータに運ばれ、荼毘に付されたのである。

(左)ズットナーの骨壺 / (右)骨壺背面にある石版(中央の石版がズットナーのもの)

皮肉なことに同様の理由で、彼女が否定しようとした戦争を生業とするオーストリア軍の将校のなかにも、遺体がわざわざゴータに運ばれ、火葬された者たちがいる(ズットナー自身も軍人貴族の家系の出身であった)。また、蛇足ではあるが、こうした宗教的な理由で、ザクセン=コーブルク=ゴータ公国にやってきたウィーンの人間に、「ワルツ王」であるヨハン・シュトラウス二世がいる。ただし、彼の場合は死後ではなく、生前(1886年)、それも再婚のためであったが、これによって、オーストリア・ウィーンの象徴的存在であるシュトラウスはドイツ国籍のコーブルク市民となり、さらにカトリックからプロテスタントへと改宗している。ただし、その後も生活の場はもっぱらウィーンが中心で、1899年に亡くなったのもウィーンにおいてであり、葬儀も土葬であった。法的には死ぬまでプロテスタント系ドイツ人のままであったが。

他にも、少ないバスの時間を気にしながら、3~40分ほどさまざまな骨壺を見て回ったが、印象的であったのは、女性の名前が刻まれたものが結構多かったということである。納骨堂に遺灰が置かれているのは火葬されたものの一部であり、正確な割合はわからないが、19世紀の市民のジェンダー規範としてよく語られる、男性=世俗的理性、女性=宗教的敬虔、というイメージからすると一見意外に思われた。実際、火葬にするという決断は、夫唱婦随なのか、それとも婦唱夫随なのか、ケースバイケースなのかもしれないが、興味深いところである。そんなことを考えながら目に留まったのは、夫婦の遺灰が一緒に収められた(ように見える)壺である。一緒に骨壺に収まるとは、たいそう夫婦仲が良かったのだろうとか、理想の夫婦の添い遂げ方かもしれないなどと勝手に想像(妄想)しながら、台座に刻まれた文字をさらに読んでみると、上にはマリー・フリューリンク(旧姓ベール、1844-1915)、下にはその夫レオ・フリューリンク(砂糖工場工場長、1841-1921)とある。先に妻が亡くなり、その6年後に夫が亡くなっている。家父長的なレオが決めたことを先に亡くなったマリーが実行することになった(された?)のかもしれないが、逆にマリーが先に火葬を選択し、レオがその後を追った可能性もある。あるいは、以前から同じ意見で両者とも納得づくのことだったかもしれない。いずれにせよ、真相は藪の中ならぬ壺の中である。

フリューリンク夫妻の骨壺(右)

5.ゴータ・エアフルト・アウシュヴィッツ

繰り返しとなるが、第一次世界大戦前のドイツにおいて、ヨーロッパ全体と同様、火葬は少数の者たちが自らの意思によって選択するものであった。ただし、キリスト教、カトリックの教義に批判的な社会主義運動においても火葬は支持者を見出していった。1875年のゴータ大会の一方の指導者であり、その後ドイツ社会民主党の中心的人物でもあったアウグスト・ベーベルは1913年に亡くなるが、彼も火葬を選んだ一人である(ただし、場所はスイス・チューリヒ)。衛生面、墓地購入のコスト、さらに移住の可能性という点でも、労働者にとって火葬は合理的な選択であると考えられた。

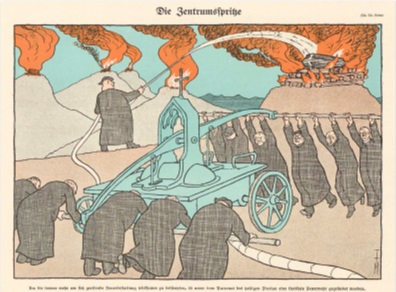

ドイツの風刺雑誌『ジンプリシシムス』に掲載された火葬をめぐるカトリック批判の風刺画

(左)「(カトリック)中央党の注水」(1914/03/02)「火葬がこれ以上普及することを阻むため、聖フロリアヌスの庇護の下、聖職者たちの消防隊が結成された。」(聖フロリアヌスは消防士の守護聖人)

(右)「火葬」(1911/06/05)「私たちが死者を荼毘に付すことを聖職者たちが望まないのは、火葬場が死にゆく者たちをきわめて高温の熱に慣れさせてしまうためである。そうなると、煉獄の火は彼らにとってもはや不快感を引き起こさず、せいぜい霜焼けができるぐらいのことに過ぎなくなるのである。」

こうして少しずつ火葬者は増えていき、火葬場の建設もゴータの後しばらく年月を経るが、1890年代に入るとハイデルベルク(1891年)、ハンブルク(1892年)と続き、20世紀初めには8カ所、大戦をはさんで1926年には75カ所に増加した。ヨーロッパ諸国のなかではドイツは「火葬大国」であり、1915年までの火葬者の合計は推計約8万人に上り、イギリスの1万5千人を大きく凌駕していたという。ただし、それでも死者に対する割合としては、1898年の時点で0.02%、1930年でも7.5%に過ぎず、国民の大半(とくに農村住民)にとって火葬は依然としてエキセントリックで、エキゾチックな都市の現象であった。また、その間の増加の多くは、第一次世界大戦以降のことであったが、そこには経済的困窮という必要に迫られて安価な火葬を選択した、という側面も反映されている。この時期、火葬協会は少ない積立金で葬儀・埋葬を可能とすることで、市民層だけではなく労働者たちも会員に取り込んでいくことになった。

* この段落で挙がっている数字は、Norbert Fischer, Vom Gottesacker zum Krematorium. Eine Sozialgeschichte der Friedhöfe in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert, Köln u.a. 1996; Nicole Sachmerda-Schulz, Selbstbestimmt bis nach dem Tod. Zur Ausbreitung und Normalisierung der anonymen Bestattung, Wiesbaden 2017などから引用した。

1933年に政権を掌握したナチスは、これまで民間団体が中心であった火葬葬祭をナチスの組織の中に吸収、集権化しつつ、火葬そのものはキリスト教以前のゲルマン的伝統への回帰であるという民族主義的な解釈も相まって、推進した。ナチが1934年に制定した火葬法は、はじめて火葬を例外ではなく、土葬と同等のものとして扱うものであり、現在の葬制の前提にもなっている。このような戦間期における火葬の普及は、火葬場の焼却炉の市場的価値を高めることになり、「より安全に、安価に、そして迅速に燃やす」技術革新を促すことになる。

そうした焼却炉製造部門を擁する企業の1つに、ゴータに程近い、現在テューリンゲン州の州都であるエアフルトに本社を置く「トプフ・ウント・ゼーネ」(直訳するとトプフと息子たち)社があった。その本社の跡地は、2011年から「記憶の場所トプフ・ウント・ゼーネ」という博物館となっている。何を記憶する場所なのかということは、博物館の別称である「アウシュヴィッツの焼却炉製造者」で一目瞭然であろう。すなわち、トプフ・ウント・ゼーネ社は、同地をはじめとするナチスの強制収容所や絶滅収容所で殺害されたユダヤ人や他の犠牲者たちの遺体を焼却する炉やガス室への空調装置を納入していた有力企業であった。そこでは、もはや一人ひとりの棺に納められた遺体を焼くのではなく、遺体の山を「手際よく片づける」ことが求められた。1944年の夏、アウシュヴィッツでは一日に9000人が殺害されるまでになったが、こうした「注文主」であるナチス親衛隊の高まる要求に、企業・専門家として積極的に応えたのが、トプフ・ウント・ゼーネ社とその技師たちであった。博物館となった本社の外壁には、当時と同じ、「あなたのためにいつでも喜んで取り組みますStets gern für Sie beschäftigt...」という皮肉に満ちた標語が記されている。

「記憶の場所トプフ・ウント・ゼーネ」 © Michael Sander, wikimedia commons, 2011

(標語の後半部分が三階と四階の間の壁の左側に見える)

残念ながら、ゴータで墓地訪問後に向かった宮殿の見学に時間を取られてしまい(さらにその一角で行われていたイースター・エッグ展示即売会という家族向けののどかなイベントも覗いたこともあり)、このエアフルトでの展示を観ることはできなかった。しかし、火葬をめぐるいわば「明と暗」の歴史が隣町に文化遺産として残されていることから、個人の選択として始まった近代火葬の技術が、かえって個人を暴力的に抹殺していくことになっていったという事実は―それを命じた独裁者(ヒトラー)とその側近(ゲッベルス)は自殺後に遺体を燃やさせ、計画推進者の一人(アイヒマン)は戦後の裁判で死刑に処せられた後に遺体が焼却され、残った遺灰は海に散骨されたこととともに―胸に刻んでおきたい。

戦後2つに分割されたドイツにおける火葬の推移は対照的で、東ドイツはプロテスタント地域であったことに加え、社会主義政権であったこともあり、広く普及していくことになる。この点、理想主義的社会主義者であった『グッバイ・レーニン!』の母親が火葬を選んだことは自然なことであったといえよう。一方、カトリックが拮抗する西ドイツでは、その歩みは遅れ、その割合は1980年の時点で18%、統一後の現在でも50%程度であるとされ、旧東ドイツの90%に対して顕著な相違がある(数字の出典はこちら)。一部の議論で示唆されるように、ホロコーストのトラウマもこれに影響しているのか(裏を返せば、東ドイツでは抵抗の英雄、ナチの犠牲者としての社会主義者の国というアイデンティティゆえに、火葬に頓着がなかったのか)は定かではない。

ともあれ、21世紀に入ると旧西ドイツでも火葬は増加し、2011年ごろにはドイツ全体の割合は50%を超え、2016年時点では64%であると推計されている(ちなみにイスラム教では火葬はタブーである)。と同時に、(例外規定による)海での散骨や、森林のなかでの(ときに匿名による)遺灰の埋葬など、その最終形態はドイツでも多様化している。一方、ドイツを含む先進国に程度の差はあれ共通する少子高齢社会と、その進行で到来する多死社会のなかで、日本でも火葬場の不足が懸念され、また過疎化による墓仕舞いや無縁仏の増加という現象が生じている。こうした個人化、少子多死化、そして「処理」技術の進化のなか、私自身を含む一人ひとりの「弔い(われ)方」、「悼み(まれ)方」、そして「死に方」はどのように変化するのだろうか。時代や文化を横断しながら考えていきたい。次回はぜひ、ヘッセン州カッセルにある「葬礼文化博物館」を訪れてみようと思う。