Faculty of International Studies

еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°

жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ10жңҲ10ж—Ҙ

еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•

гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘жүӢд»•дәӢгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж—…пҪһгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж—…иЎҢиЁҳпҪһв‘ў

еӯҰз”ҹеәғе ұ委員2е№ҙз”ҹгҒ®иҘҝз”°еҖ«еӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еүҚгҒ®иЁҳдәӢгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғј

в‘Ў TartuпјҲгӮҝгғ«гғҲгӮҘ)

.jpg)

гҖҗгӮҝгғ«гғҲгӮҘгҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖгғүгӮӨгғ„гҒ®гғӘгғҘгғјгғҷгғғгӮҜгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰзҷәеұ•гҒ—гҒҹеҢ—жө·гғ»гғҗгғ«гғҲжө·е•ҶжҘӯеңҸгҒ§гҖҒгғҸгғігӮ¶еҗҢзӣҹгӮ’зөҗгҒігҖҒдёӯдё–жҷӮд»ЈгҒ®еҢ—гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®дәӨжҳ“гҒ®жӢ зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰж „гҒҲгҒҹйғҪеёӮгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1632е№ҙгҒ«гҖҒDorpat(гғүгғ«гғ‘гғҲ)*гӮ’ж”Ҝй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғізҺӢгҒ®гӮ°гӮ№гӮҝгғ•гғ»гӮўгғүгғ«гғ•пј’дё–гҒҢгҖҒгҖҢиҫІж°‘гҒҜзҘһгҒ®иЁҖи‘үгӮ’иӘӯгӮҒгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ«гӮҝгғјжҙҫгҒ®ж•ҷгҒҲгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгӮҝгғ«гғҲгӮҘеӨ§еӯҰгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгӮӮиӢҘгҒ„еӯҰз”ҹгҒҢеӨҡгҒ„иЎ—гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеёӮеәҒиҲҺеүҚгҒ®еәғе ҙгҒ«гҒӮгӮӢеҷҙж°ҙгҒ«гӮӮиӢҘгҒ„з”·еҘігӮ«гғғгғ—гғ«гҒҢгӮӯгӮ№гҒ—гҒӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйҠ…еғҸгҒҢиӢҘиҖ…гҒ®жғ…зҶұгӮ’иЎЁгҒҷиЎ—гҒ®гӮ·гғігғңгғ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

.jpg)

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж–ҮеҢ–гҒ®дёӯеҝғең°гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮзҹҘгӮүгӮҢгҖҒзҸҫеңЁгҖҒ5е№ҙгҒ«пј‘еәҰй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢжӯҢгҒЁиёҠгӮҠгҒ®зҘӯе…ёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘжӯҢи¬ЎзҘӯгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖҢе…ЁеӣҪжӯҢи¬ЎзҘӯгҖҚгӮӮгҒ“гҒ®ең°гҒ§жңҖеҲқгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖжіЁ)гғүгғ«гғ‘гғҲ…гӮҝгғ«гғҲгӮҘгҒ®гғүгӮӨгғ„иӘһгҒ§гҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгҒ®гӮҝгғ«гғҲгӮҘгҒҜгҒ“гҒ®еҗҚз§°гҒ§е‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

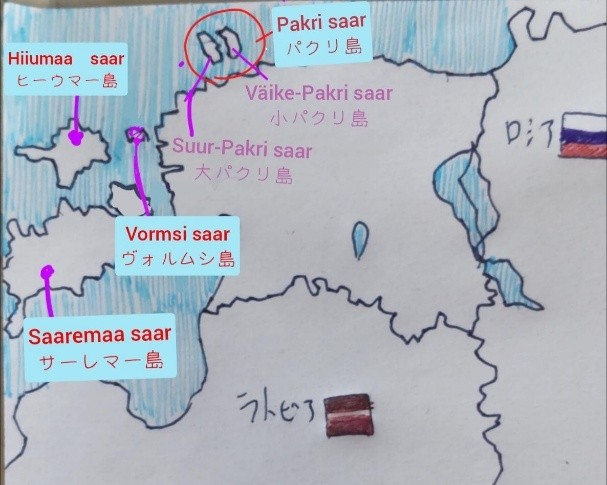

гғ»EestiгҖҖRahvaгҖҖMuusiumпјҲERMпјүпјҲгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж°‘ж—ҸеҚҡзү©йӨЁпјү

гҖҗгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҒЁгҒҜпјҹгҖ‘

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўжңҖеӨ§гҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§гҖҒеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҒЁгҒ—гҒҰ1909е№ҙгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖзҸҫеңЁгҒ®е»әзү©гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒ® з”°ж №еүӣгӮӮиЁӯиЁҲгҒ«еҠ гӮҸгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгӮҪйҖЈгҒ®йЈӣиЎҢе ҙгҒ гҒЈгҒҹе ҙжүҖгҒ«е»әгҒҰгӮүгӮҢ2016е№ҙгҒ«й–ӢйӨЁгҒ—гҒҹгҖӮеҚҡзү©йӨЁеҶ…гҒ«гҒҜж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гӮ„жӯҙеҸІзҡ„гҒӘеұ•зӨәгҖҒж°‘иҠёе“ҒгӮ„иҫІе…·гҒӘгҒ©гҒҢжІўеұұеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…ҲйҖІзҡ„гҒӘITгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеұ•зӨәгҒ®и§ЈиӘ¬гғ‘гғҚгғ«гҒ®дҝқеӯҳгғһгғјгӮҜгҒ«еҚҡзү©йӨЁгғҒгӮұгғғгғҲгӮ’гҒӢгҒ–гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгҒ®еұ•зӨәгҒ®жғ…е ұгӮ’гғҒгӮұгғғгғҲгҒ«дҝқеӯҳгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гғҒгӮұгғғгғҲгҒ®QRгӮігғјгғүгӮ’гӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігӮ„гғ‘гӮҪгӮігғігҒ§иӘӯгҒҝиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгҒ®дҝқеӯҳгҒ—гҒҹжғ…е ұгӮ’гҒ„гҒӨгҒ§гӮӮиҮӘз”ұгҒ«иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҖӮ

гҖҠгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўеҗ„ең°гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖӢ

гҖҖжң¬иЁҳдәӢгҒ®еҶ’й ӯгҒ§иҝ°гҒ№гҒҹгҖҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®зЁ®йЎһгҒ®еӨҡгҒ•гҒ®и¬ҺгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ®еұ•зӨәгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰеҗ„ең°ж–№гҒ”гҒЁгҒ«з•°гҒӘгӮӢиғҢжҷҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸеҢ—йғЁгҖҒиҘҝйғЁгҖҒеҚ—йғЁгҖҒи«ёеі¶йғЁгҒ®4гҒӨгҒ®еҢәеҲҶгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨҡгҒҸгҒ®гҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢжң¬гӮ„гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҢәеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӣҙгҒ«зҙ°гҒӢгҒ„гҖҢж•ҷеҢәгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҢәеҲҶгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®ж•ҷеҢәгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«з•°гҒӘгҒЈгҒҹж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ(еҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒҢзӢ¬з«ӢгҒҷгӮӢеүҚгҖҒй•·гҒ„й–“еҗ„ең°гҒ§гғҗгғ«гғҲгғ»гғүгӮӨгғ„дәәиІҙж—ҸгҒҢгҖҒеҪјгӮүгҒ®иҚҳең’гҒ§иҫІж°‘гҒ®гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўдәәж”Ҝй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒқгҒ®ж•ҷеҢәгҒ«з№ӢгҒҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЁжҺЁжё¬гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒзӯҶиҖ…иҮӘиә«гҒҢгҒ“гҒ®зҙ°гҒӢгҒ„ж•ҷеҢәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҫгҒ и©ігҒ—гҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зӮәгҖҒи©ігҒ—гҒҸиӘ¬жҳҺгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҖӮгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒд»ҠеҫҢжӣҙгҒ«еӢүеј·гҒ—гҒҰзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒ„)

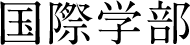

з”»еғҸ:гҒ“гҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒҢеҮәзүҲгҒ—гҒҹж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжң¬е…ғгҒ«зӯҶиҖ…гҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹең°еӣі

гҖҖ4гҒӨгҒ®еҢәеҲҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз°ЎеҚҳгҒ«иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҢ—йғЁгҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¶еҗҢзӣҹгҒ§дәӨжҳ“гҒҢзӣӣгӮ“гҒ гҒЈгҒҹгӮҝгғӘгғі(ж—§гғ¬гғҙгӮЎгғ«)гӮ’дёӯеҝғгҒ«еҪ“жҷӮгҒ®жөҒиЎҢгҒҢж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҖҖгҒҹгҖӮеҚ—йғЁгҒҜеҢ—йғЁгҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁдјқзөұгҒ«дҝқе®Ҳзҡ„гҒ§жҳ”гҒӘгҒҢгӮүгҒ®дјқзөұгӮ’еӨ§еҲҮгҒ«е®ҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ«гӮӮиЎЁгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҘҝйғЁгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮеҢ—еҒҙгҒЁеҚ—еҒҙгҒ§йҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҢ—еҒҙгҒҜеүҚиҝ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жөҒиЎҢгҒ§гҖҒеҚ—йғЁгҒҜдјқзөұгҒ«дҝқе®Ҳзҡ„гҒӘеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®иҘҝйғЁгҒ®ең°еҹҹгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§д»ҠеҫҢзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ®Lihula(гғӘгғ•гғ©)гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒд»–гҒ«гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„жӨҚзү©гҒ®еҲәз№ҚгӮ№гӮ«гғјгғҲгӮ„гғҒгӮ§гғғгӮҜжҹ„гҒ®гӮ№гӮ«гғјгғҲгӮӮзқҖз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжүҖгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖи«ёеі¶йғЁгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒҜеі¶гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒқгӮҢгҒһгӮҢйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒӢгҒӨгҒҰгӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғідәәгҒҢеӨҡгҒҸдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹSaaremaa(гӮөгғјгғ¬гғһгғјеі¶)гҖҒRuhnu(гғ«гғ•гғҢ)еі¶гҖҒPakriпјҲгғ‘гӮҜгғӘпјүеі¶гҖҒVormsi(гғҙгӮ©гғ«гғ гӮ·)еі¶гҒҜгӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғізӢ¬зү№гҒ®й»’гҒ„гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒҢгҒқгҒ®еі¶гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ«гӮӮеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ

еҸіпјҡгӮөгғјгғ¬гғһгғјеі¶гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…(зӯҶиҖ…гҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҒ§ж’®еҪұ)

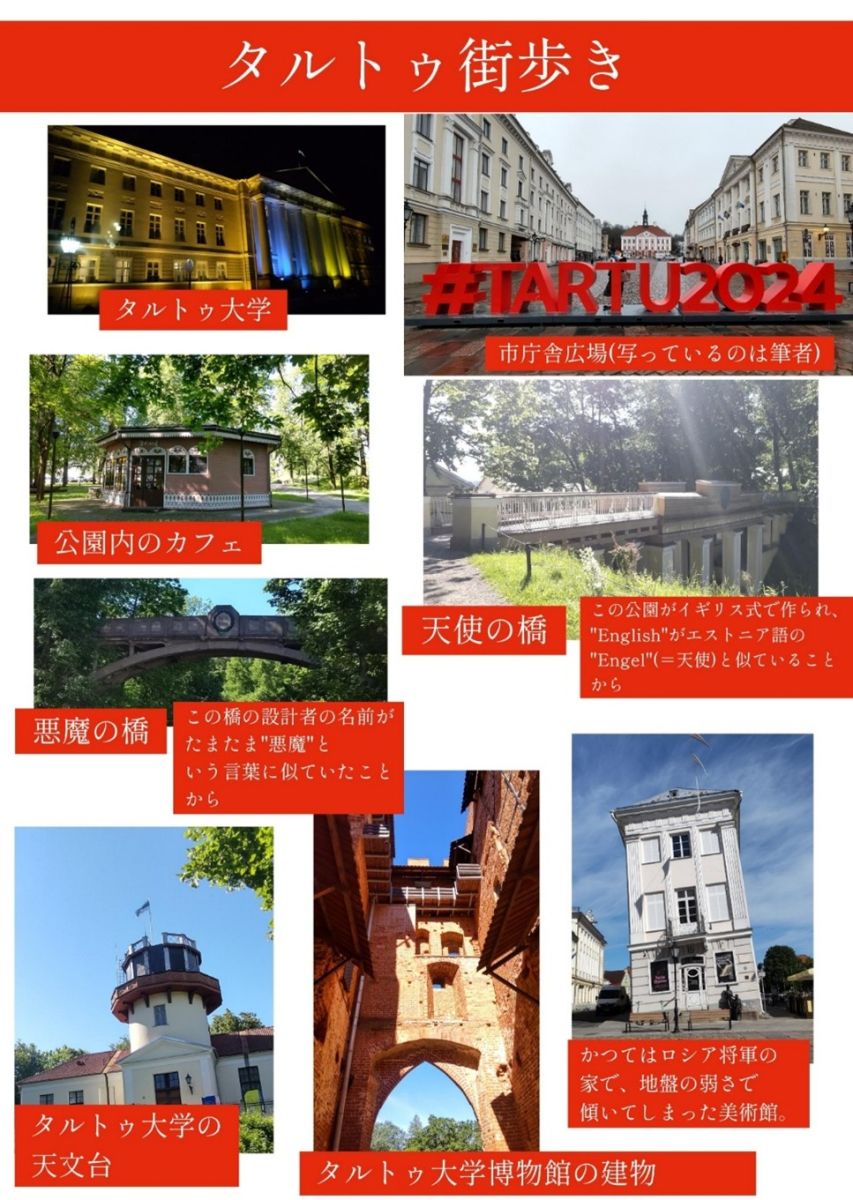

вҖ»еӨ©дҪҝгҒ®ж©ӢгҒ®з”ұжқҘгҒҜж©ӢгҒ®еӮҚгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹиӘ¬жҳҺжқҝгҖҒжӮӘйӯ”гҒ®ж©ӢгҒ®з”ұжқҘгҒҜгӮ¬гӮӨгғүгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢ

ж¬ЎеӣһгҒ«з¶ҡгҒҸ