TOP > INTERVIEW 白川佳子 教授

TOP > INTERVIEW 白川佳子 教授

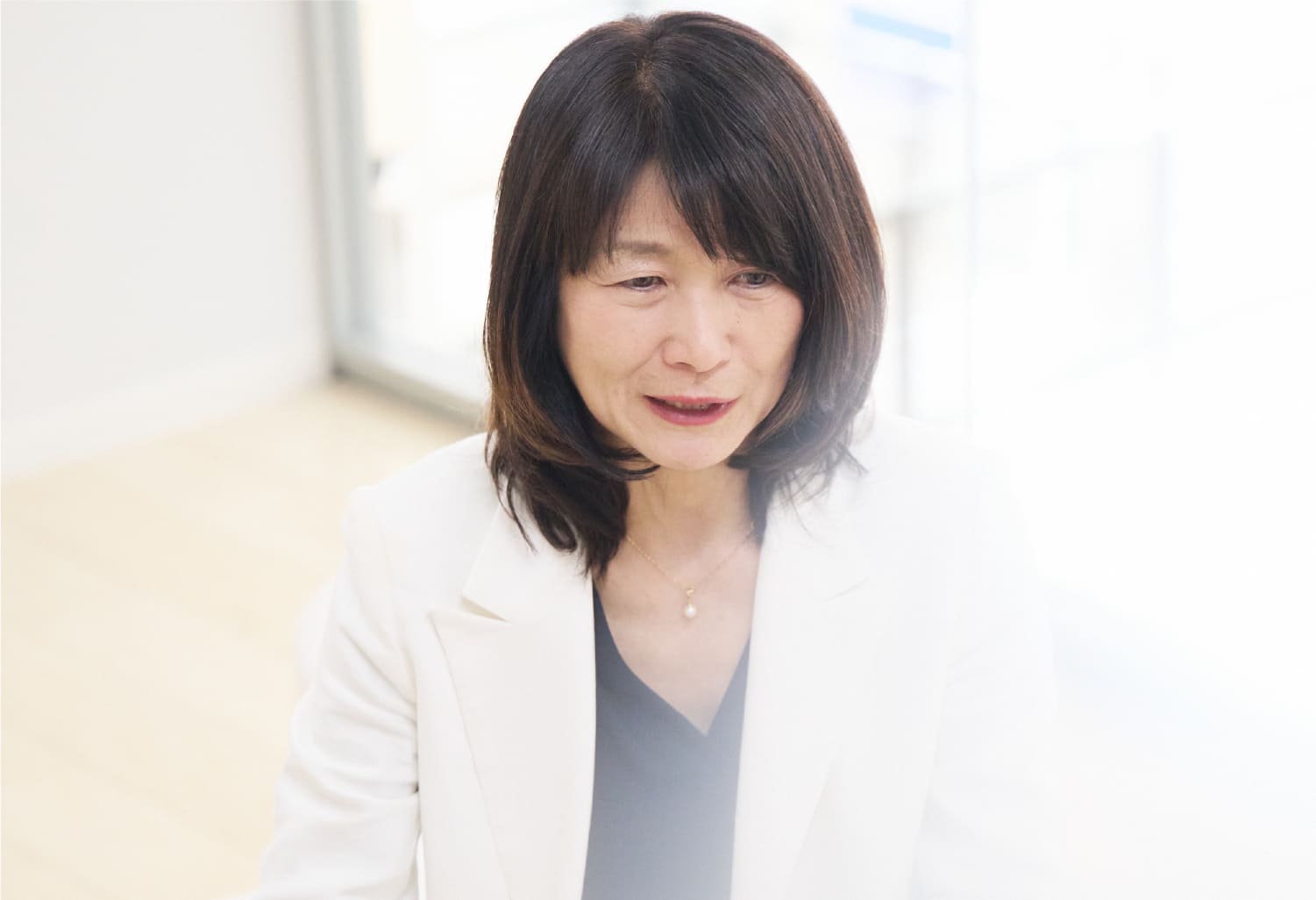

幼少期の中でも特に乳幼児期は、人として成長するための土台をつくる重要な時期。言葉で伝えることが難しい時期にものびのびと自分を表現できたか、ネガティブな感情も思い切り出すことができる環境で過ごしたかなどが、その後の人生に大きな影響を与えると言っても過言ではありません。そして、子どもたちがすくすくと健やかに育っていくために必要なのは、幼児理解をした上で一人ひとりに寄り添いながら、安心できる環境をつくることができる専門性のある保育者ではないかと思います。

0歳から12歳という著しい成長期にどのような成長過程を辿るのか、年齢を基準にどのような発達の特徴があり、どのように支援をするのがよいのか。そのような幼児理解を深め、目の前にいる子どもの今現在だけに向き合うのではなく、彼らの〝これまで〟と〝これから〟も含めて幅広く見つめて接することができる保育者の養成を私たちは目指しています。

共立女子大学児童学部のカリキュラムの最大の特徴は、理論をしっかりと学びつつ、実習や体験学習によって実践的な学びを得ることができるところでしょう。「保育・子育て支援実践演習」では、保育園や幼稚園に入る前の親子に年間を通して複数回にわたって触れ合いながら、小さな子どもの1年の成長や親との関わりを学ぶことができたり、実習でのさまざまな気づきを学生同士でシェアし合いながら、教員による専門的な知見からの解説によって理解を深めたりすることができます。また、乳幼児の親子が遊んでいる様子を動画で記録し、それを確認しながら子どもの行動やその変化についてカンファレンスを行う授業も本学では長く続けています。学生たちは、4年間で実践も交えて子どもを深く理解し、彼らとの向き合い方や接し方、視点などを頭だけでなく身体でも覚えていきます。そして、児童に関する総合的な力をつけて、社会に羽ばたいていくのです。

児童学部の学びのベースは、家政学部児童学科として長年行ってきた現場に根ざしたものです。しかし、学部になることで、さまざまな現場で活躍してきた専任教員が専門分野を語る実践的な授業をはじめ、安全管理や施設マネジメント、社会課題に着目した新たな授業も複数加わり、よりバラエティに富んだ内容にパワーアップします。また、キャンパス内に新設された「保育・教育実習支援ラボ」では、現場さながらの空間で模擬保育や模擬授業を体験し、実習に備えることができるようになります。これまで以上に充実した環境で積み重ねた学びは、きっと一人ひとりの自信に繋がっていくはず。保育者・教育者を目指す学生はもちろん、免許・資格を取得した上で社会とつながる別の道に興味を持つ学生の将来も、私たちは全力で応援していきます。新たな児童学部は、未来の教育や社会にとって、そして学生のみなさんにとっても、希望そのもの。ぜひ安心して、夢への一歩を踏み出していただけたらと思います。