教科学習

国語

読書・作文指導によって基礎を固め、幅広い知識を生かせる女性に…

国語科では、多くの小説・評論・古典に触れる中で、論理的思考力と感性の両面を磨くことができるよう指導にあたっています。そのため、古典や口語文法のオリジナルテキストや表現ノート、読書感想文コンクールや百人一首など様々な教材や企画を通じ、生徒が国語に興味を持ち、ことばを使いこなせるようになるための工夫をしています。中学では、毎週1時間「国語表現」という時間を独立で設置し、国語では珍しい少人数制授業を展開しています。小論文執筆や詩歌の創作、さらにiPadやPCなどのデジタル機器も利用しつつ、プレゼンテーション能力向上にも努めています。語彙の習得には年間5回の漢字テストを行うと同時に、漢字検定に参加し、中学3年で準2級、高校1年で2級の合格を目標にします。

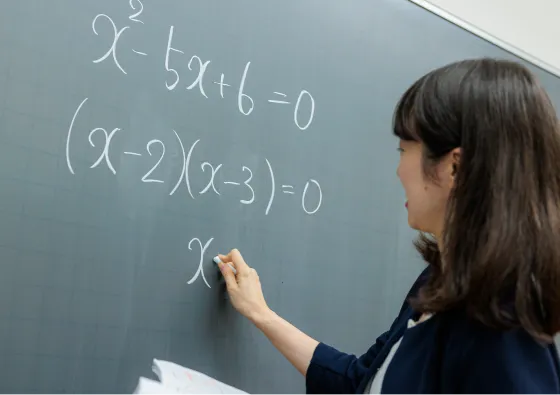

数学

自らの力で問題解決に取り組むための基礎力育成を目指します

数学科では、予備校・塾に依存することなく、進学校としても成果を出せる教科教育を実践し、自らの力で問題解決に取り組むことのできる力の育成を目指いていきます。

その目標に向け、中高6年間を三段階に分け、生徒の発達段階に応じた指導をしていきます。中高一貫教育に適した教材である「体系数学」(数研出版)を用い、その流れに基づいて授業を展開していきます。

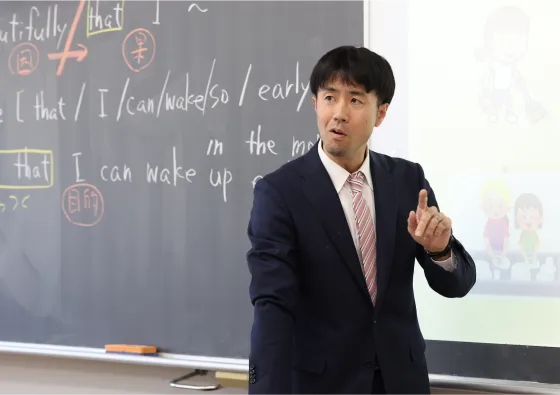

英語

多様なプログラムでバランスのとれた英語力を育成します

英語科では大学進学と社会に出てから役に立つ英語力と異文化理解の態度・姿勢が身につくよう、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4つの技能をバランスよく育成することを念頭において指導しています。そのために中高6年間を前期・中期・後期と3つに分け、「NEW TREASURE」を中心として生徒の発達段階に応じた指導目標を掲げています。

また、中学1年次から外国人講師による「英会話」の授業が少数人数制で実施され、スピーチやグループ発表などの表現活動を実施しています。

社会

知識の暗記だけではない本質をついた授業で社会や歴史への深い理解を育んでいます

社会科では、中学3年間において、世界や日本の地理・歴史・公民のできるだけ多くの事柄に接し、公民的資質を養うとともに、社会科の基礎力定着を図ります。高校1年では歴史総合において生徒による授業やレポート作成を行い、高校2年でも公共・地理総合でグループワークやレポート作成を行って評価します。受験に向けた「探究」科目ではより深い知識を身につけるとともに、より高度な思考力・情報処理力を育むことを目標とします。

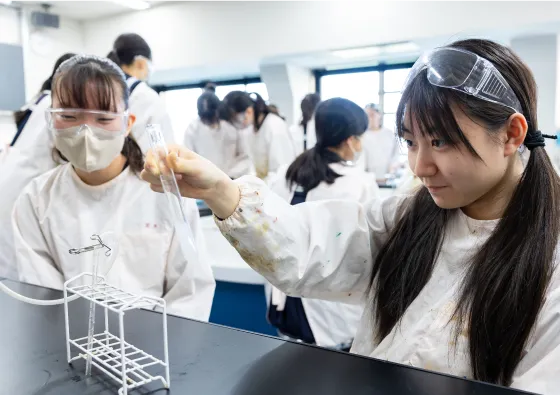

理科

実験を多く取り入れ、体験を通して自ら考える力を育みます

理科では、「中高6年間を通じて柔軟な思考力を育て、自ら問題を解決する力を身につける」ことを目標に指導を行っています。また、生徒の発達段階に合わせたカリキュラムに基づき授業を展開しており、中学では理科1(物理・化学分野)、理科2(生物・地学分野)に分けて授業を展開します。実験を多く取り入れ、体験を通して知識を定着させ自ら考える力を育みます。

音楽

理論を理解し音楽を楽しむことによって、感性を磨きます

音楽科では将来さらに音楽に興味を持ったときに、気軽にアプローチできる姿勢と基礎知識を身につけられるよう努めています。そのため、まず中学校の3年間で全員が総合的に基礎をしっかり学び、選択制となる高校で、中学校で得た知識をもとに、より深い理解と感受性豊かな表現を目指した指導をします。

中学校では歌唱・器楽・鑑賞・理論の4分野をまんべんなく学べるようにカリキュラムを組んでいます。学校行事として中学校卒業間近に行われる合唱コンクールでは、生徒たちがそれまでに身につけたすべてを注いで、課題曲・自由曲を歌い、8クラスが優勝を目指します。また、視聴覚教育の一環として、3年に一度の音楽鑑賞会があります。

美術

創る楽しさ鑑賞する楽しさを通して自己を発見する時間

実技指導の特徴としては、古典的技法とコンピュータによる演習という両極端な方法を体験させ、比較対照しながらも統合的に扱っている点にあります。

上手・下手という偏狭な価値観で捉えるのではなく、自分らしさを生かし、自己を探す時間ですから、生徒がゆったり考えて作業ができるようにするため、課題の提出数は極力減らし、結果よりも過程を重要視しています。そのため一つの課題制作にあたって、関連する情報を本校独自のマルチメディアを使って豊富に提示したり、近隣の美術館での鑑賞時間を設けたりし、生徒の意欲を引き出す誘いかけをできるだけ多く行っています。

美術の時間を通して、目に見えない感覚(誰もが解き切れずもどかしく感じている個人的心象)を目に見える形に置き換える純粋な意志が働くよう、何らかのきっかけや道標が与えられることを願っています。

保健体育

多様な種目を通して、生涯スポーツの基礎を身に着けていきます

体育では、中高共に生徒が幅広く運動に親しみ、体力を高め、生涯スポーツの基礎を身につけるよう指導しており、特にバレーボールとダンスを中高一貫の教材として扱っています。

バレーボールは、中学1年生でボールに慣れることから始め、パス、サーブの基本動作を身につけ、3年生ではゲームを繰り返しながら、個々の役割を理解し、協力して楽しむことをねらいとしています。高校では中学で身につけた技術に加え、攻撃の技術の習得を目指します。また特別ルールを用いてゲームを行い、戦術をもってゲームに臨む楽しさを学びます。ゲームの審判は生徒同士で行い、公平かつ安全に運動に取り組むことを目標としています。

ダンスは、中学1年生で基本的な動きや作り方を学び、中学2年生から高校1年生までは、学年に応じたテーマからグループごとに題材を選び、作品を完成させることを目標とします。3年生では、体育祭に向かって6年間で学んだ技能を生かし、更に技術的に難易度の高い「荒城の月」の曲を用いたダンスを学び、感情移入も含め、集団演技として美しく幻想的なダンスに仕上げることを目標としています。

保健では、日常生活と関連させて心身の発達や環境問題・疾病の現状・健康と生活について学び、生涯にわたって健康を意識して生活できる力を育てることに重点を置いています。

技術・家庭

身近な生活の中での工夫する力・創造する力を培っていきます

家庭の授業の意義と内容は、共立女子学園の歴史に深く関係しています。時代の進展に役立つ女性の育成を目的として教育活動を行っており、調理実習や被服実習のなかで生徒が自分から発信し行動する姿勢、自主性を尊重して進めています。

道徳(礼法)

美しい振る舞いのできる女性に

中学では道徳の時間に、礼法の指導を3年間通じて2週間に1度、日常の授業として行っています。授業では学校創立以来、小笠原流礼法の形を基本として、落ち着きのある自然で美しい振る舞いを身につけることを目的とした指導が行われています。

そして高校では、1年生でのマナー講座、2年生での礼法授業で、より具体的なマナーの形を学びます。

中学1年生のころはまだ動きも堅く、礼もぎこちないのですが、3年生になるころには落ち着きのあるきれいな礼ができるようになります。そして高校生になると精神的にもずっと大人になり、捉えかたも違ってきます。

中高6年間の精神的に大きく成長する時期に、きちんとした作法の形を学ぶことは心の発達にも大きく影響し、身についたきれいな礼は社会に出た時に大きな力となることと思います。また、日本の伝統ある美しいしぐさ、言葉、礼の形を学んでいくことによって、穏やかで豊かな心を育んでいけたらと願っています。

情報

情報技術を活用し情報社会に主体的に参加する姿勢を身に付けます

現代は「Society 5.0」と呼ばれる、デジタル技術と人々の想像力によって新たな価値が次々と生み出される社会へと移行しています。

本校ではそのような創造社会の中で、人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)などの技術革新による変化に柔軟に対応できるよう、知識と技術の両面にわたる力が育成できるよう指導しています。

また教科の枠を超えて、情報リテラシーやICTスキルを身につける取り組みにも力を入れ、創造的で主体的に学ぶ力を育てています。